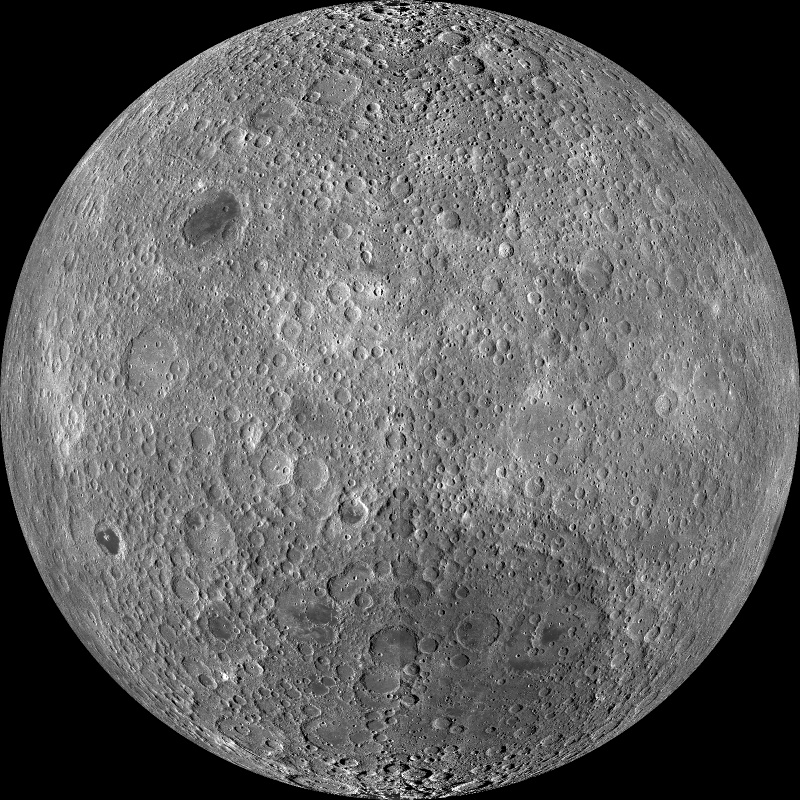

Videocredit: NASA, Surveyor 3; Danksagung: R. D. Sampson (ECSU)

Hat man schon einmal eine Sonnenfinsternis auf dem Mond beobachtet? Ja, erstmals 1967. Nächste Woche passiert es vielleicht wieder.

Die Roboter-Mission Surveyor 3 fotografierte 1967 Tausende Weitwinkel-Fernsehbilder der Erde. Auf einigen zog die Erde vor der Sonne vorbei. Ein paar Bilder aus NASA-Archiven wurden zu einem Zeitraffervideo kombiniert. Es ist oben zu sehen. Die Bilder sind zwar stark gekörnt. Aber man erkennt klar, dass die Erdatmosphäre das Sonnenlicht um die Erde herum streute. Einige Strahlen wurden durch Wolken abgedeckt. Das führte zu einem Perleneffekt.

1969, zwei Jahre später, beobachtete die Besatzung von Apollo 12 auf dem Rückweg vom Mond mit eigenen Augen eine Verfinsterung der Sonne durch die Erde. 2009 kreiste die japanische Roboter-Raumsonde Kaguya um den Mond. Dabei fotografierte sie höher aufgelöste Bilder einer ähnlichen Finsternis.

Nächste Woche wird vielleicht die chinesische Mission Chang’e 3 mit ihrem Rover Yutu auf der Mondoberfläche Zeuge einer totalen Verfinsterung der Sonne durch die Erde. Gleichzeitig wird vielleicht auch die NASA-Sonde LADEE im Mondorbit Zeugin des ungewöhnlichen Ereignisses am 15. April. Einen anderen Blickwinkel haben Menschen auf der Erde. Sie sehen eine totale Mondfinsternis.