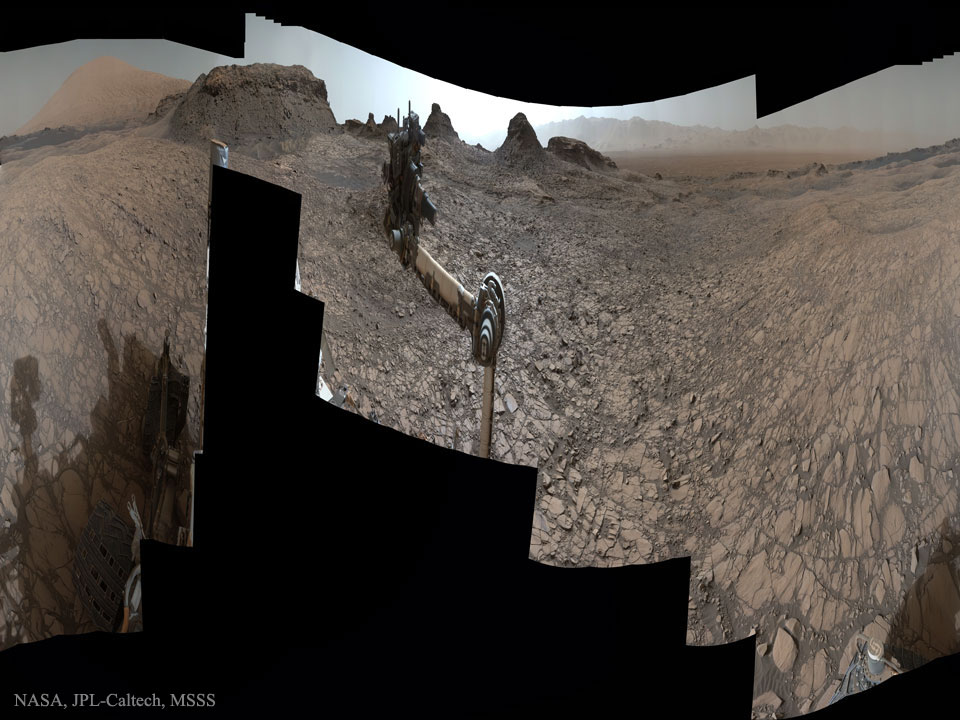

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, MSSS

Was sind diese seltsamen Klumpen auf dem Mars? Der NASA-Roboterrover Curiosity rollt weiterhin über den Mars. Dort erreicht er nun die Murray Buttes. Dieses 360-Grad-Panorama wurde horizontal komprimiert. Es wurde zu Beginn des Monats im Gale-Krater aufgenommen. In der Mitte stehen mehrere Kuppen, sie sind je 15 Meter hoch. Vermutlich sind sie irdischen Spitzkuppen insofern ähnlich, als dass sie oben mit dichtem Gestein bedeckt sind, das der Erosion relativ gut standhält.

Mitten im Bild sind Curiositys „Arm“ und „Hand“. Damit untersucht er Gestein aus der Nähe, bohrt in Steine und sammelt Proben. Curiosity erreichte seinen vierten Jahrestag auf dem Mars. Seine Mission wurde um weitere zwei Jahre verlängert, um die Hänge des Mount Sharp zu erforschen. Sein Gipfel ist das ferne helle Gebilde ganz links.

Interaktiv: 360-Grad-Bild zum Kippen und Neigen auf YouTube