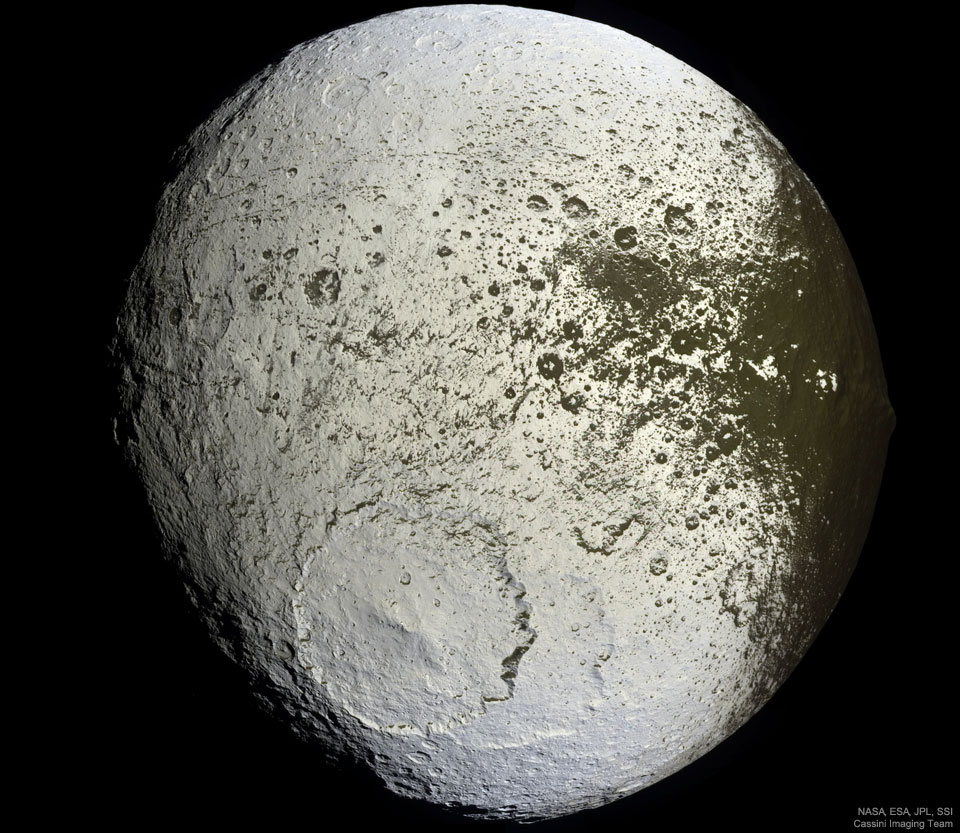

Bildcredit: NASA, ESA, HEIC und das Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Beschreibung: Manche sehen hier ein Katzenauge. Doch der reizende Katzenaugennebel liegt dreitausend Lichtjahre von der Erde entfernt im interstellaren Raum. Er ist ein klassischer planetarischer Nebel. Das Katzenauge (NGC 6543) stellt eine kurze, aber prächtige Schlussphase im Leben eines sonnenähnlichen Sterns dar.

Der sterbende Zentralstern dieses Nebels könnte das einfache äußere Muster konzentrischer Staubhüllen erzeugt haben, indem er seine äußeren Hüllen in einer Serie regelmäßiger Erschütterungen abstieß. Doch die Entstehung der schönen, komplexeren inneren Strukturen ist nicht gut erklärbar.

Das wahrhaft kosmische Auge, das auf diesem digital geschärften Bild des Weltraumteleskops Hubble so klar erkennbar ist, ist größer als ein halbes Lichtjahr. Astronomen, die in dieses Katzenauge blicken, könnten natürlich das Schicksal unserer Sonne darin erkennen, deren Schicksal es ist, in ihre Entwicklungsphase eines planetarischen Nebels einzutreten … in etwa 5 Milliarden Jahren.