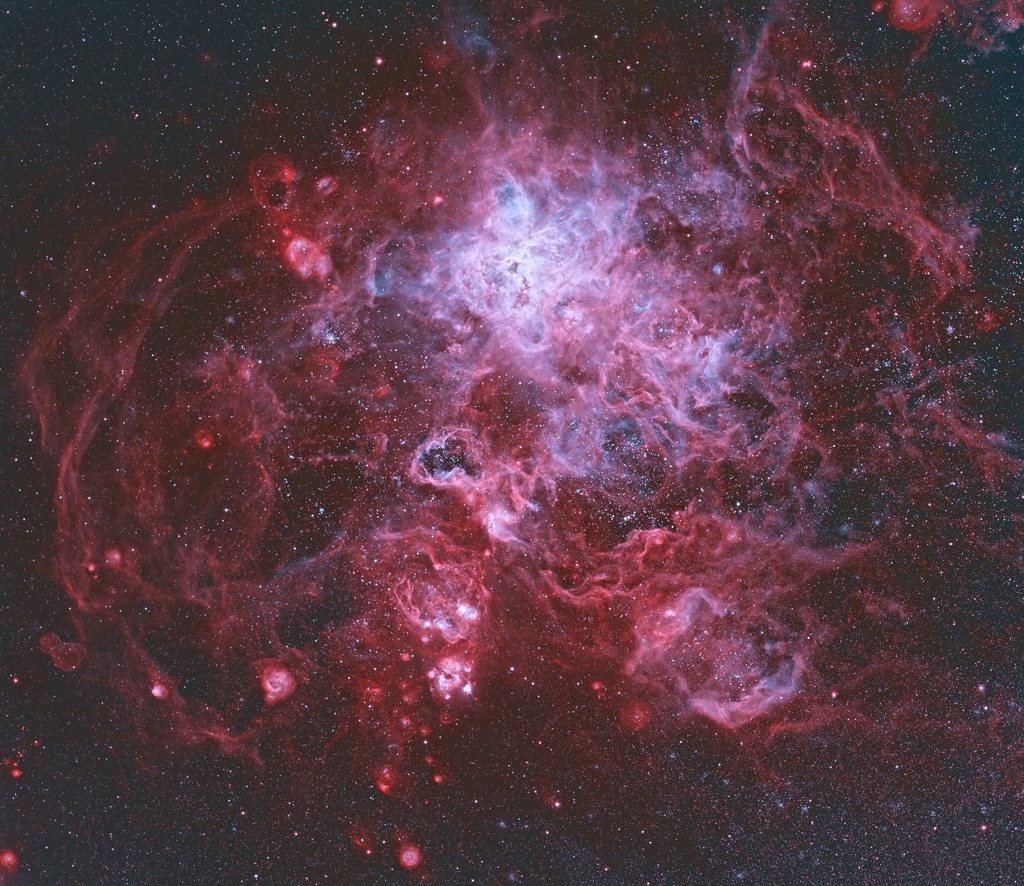

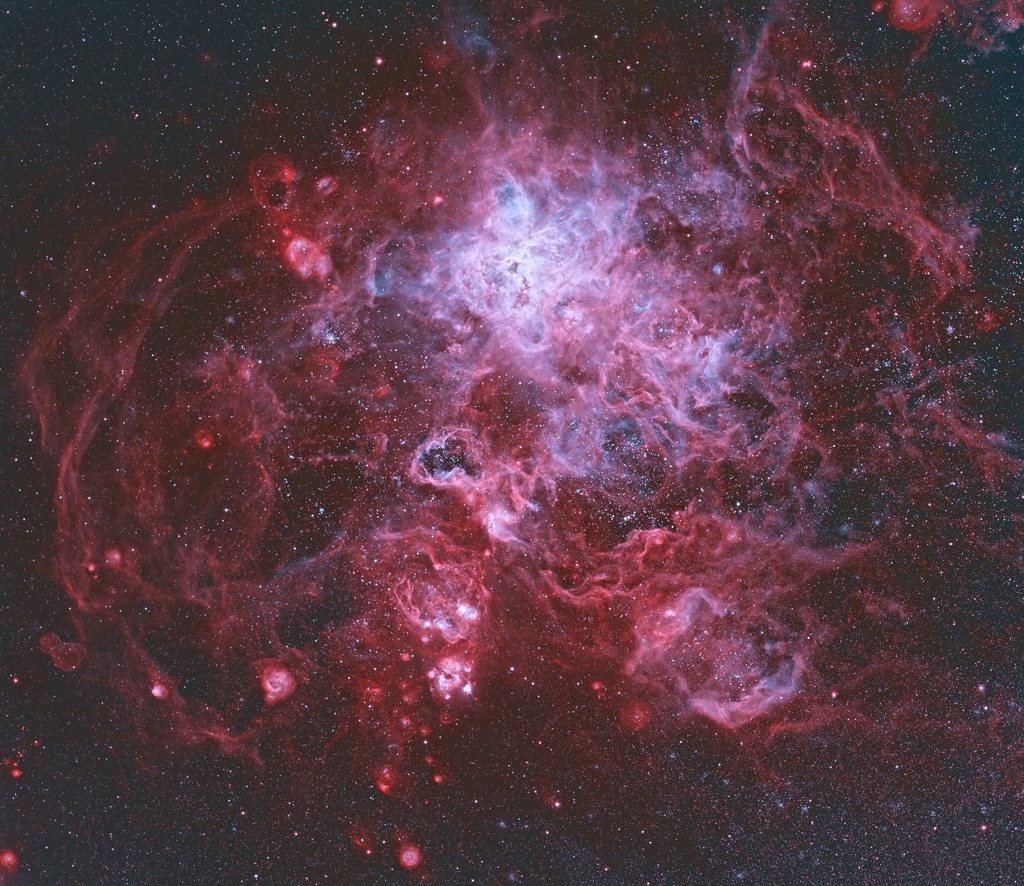

Bildcredit und Bildrechte: Ignacio Diaz Bobillo

Beschreibung: Der Tarantelnebel, eine riesige Sternbildungsregion in der etwa 180.000 Lichtjahre entfernten, nahen Begleitgalaxie Große Magellansche Woke, ist mehr als tausend Lichtjahre groß. Das kosmische Spinnentier ist die größte, gewaltigste Sternbildungsregion, die wir in der ganzen Lokalen Gruppe kennen, es wuchert auf dieser eindrucksvollen Ansicht, die aus Schmalbanddaten entstand, welche auf die Emissionen ionisierter Wasserstoff- und Sauerstoffatome zentriert sind.

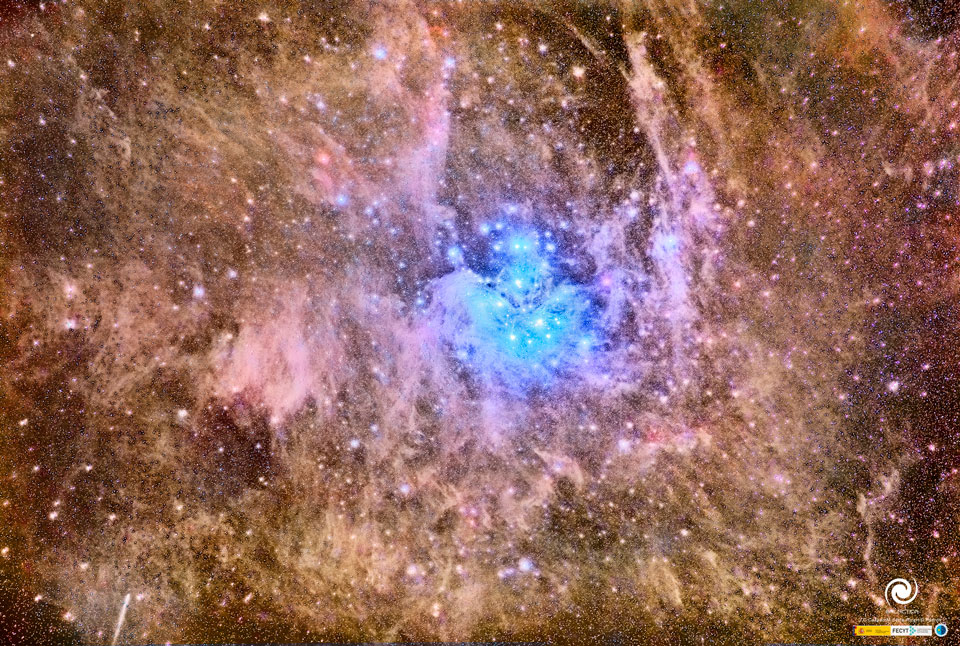

In der Tarantel (NGC 2070) liefern intensive Strahlung, Sternwinde und Supernovaerschütterungen des zentralen jungen Haufens R136, der aus massereichen Sternen besteht, die Energie für das Leuchten des Nebels und formen die spinnenartigen Fasern. Um die Tarantel liegen weitere Sternbildungsregionen mit jungen Sternhaufen, Fasern und leer gefegten blasenförmigen Wolken.

Das Bild zeigt rechts unten sogar den Schauplatz der der nächstliegenden Supernova der Neuzeit, SN 1987A. Das reichhaltige Sichtfeld umfasst etwa 1 Grad oder zwei 2 Vollmonde im südlichen Sternbild Schwertfisch (Dorado). Wenn der Tarantelnebel näher wäre, sagen wir 1500 Lichtjahre entfernt im lokalen, Sterne bildenden Orionnebel, würde er den halben Himmel bedecken.

Beobachten Sie den Leoniden-Meteorstrom

Zur Originalseite