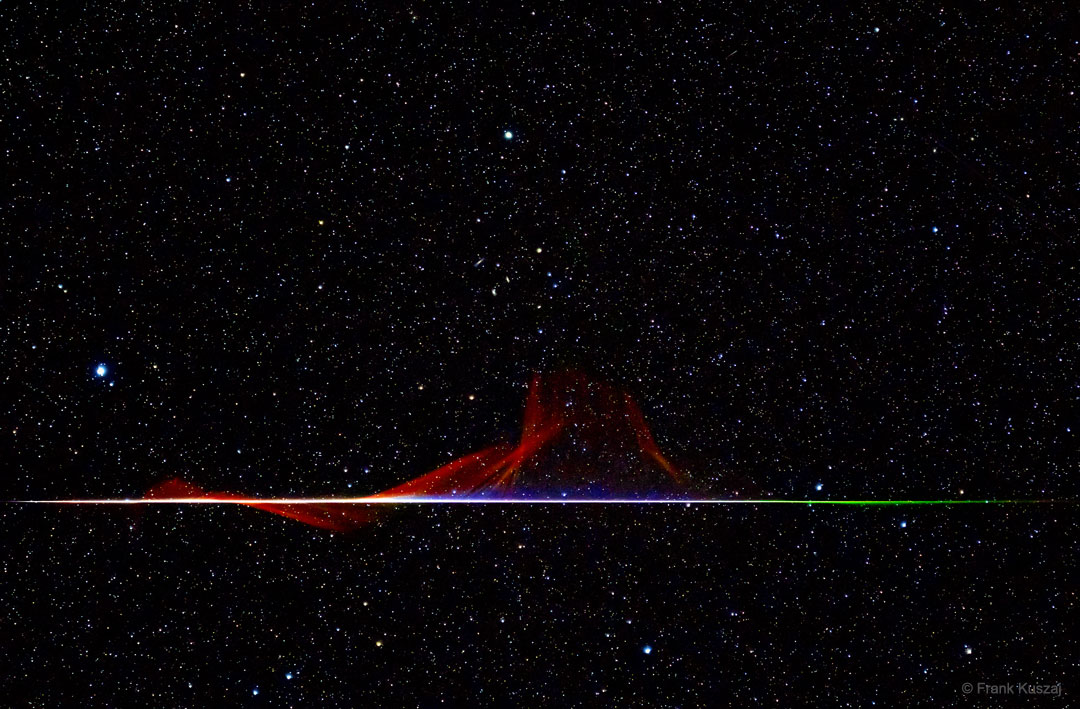

Videocredit und -rechte: Martin Fiedler

Beschreibung: Irgendwie überlebte er eine Explosion, die unsere Sonne sicher zerstört hätte. Nun rotiert er 30 Mal pro Sekunde und ist berühmt für seine schnellen Blitze. Es ist der Krebsnebel-Pulsar, der rotierende, übrig gebliebene Neutronenstern der Supernova, die den Krebsnebel erzeugt hat.

Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr in diesem Zeitlupenvideo die Blitze des Pulsars knapp über der Bildmitte. Das Video entstand durch Kombination von Bildern mit Blitzen des Pulsars, die mit Bildern von anderen vergleichbaren Zeiträumen gemischt wurden.

Möglicherweise wurden die Blitze des Krebs-Pulsars erstmals 1957 von einer unbekannten Frau bei einer öffentlichen Beobachtungsnacht der Universität Chicago beobachtet, doch keiner glaubte ihr. Die vorherige Supernovaexplosion wurde im Jahr 1054 n. Chr. von vielen beobachtet.

Der expandierende Krebsnebel bleibt eine malerische, expandierende Gaswolke, die im gesamten elektromagnetischen Spektrum leuchtet. Heute geht man davon aus, dass der Pulsar die Supernovaexplosion überlebte, weil er aus extrem dichter, quantenmechanisch entarteter Materie besteht.