Videocredit und -rechte: Eric Holland

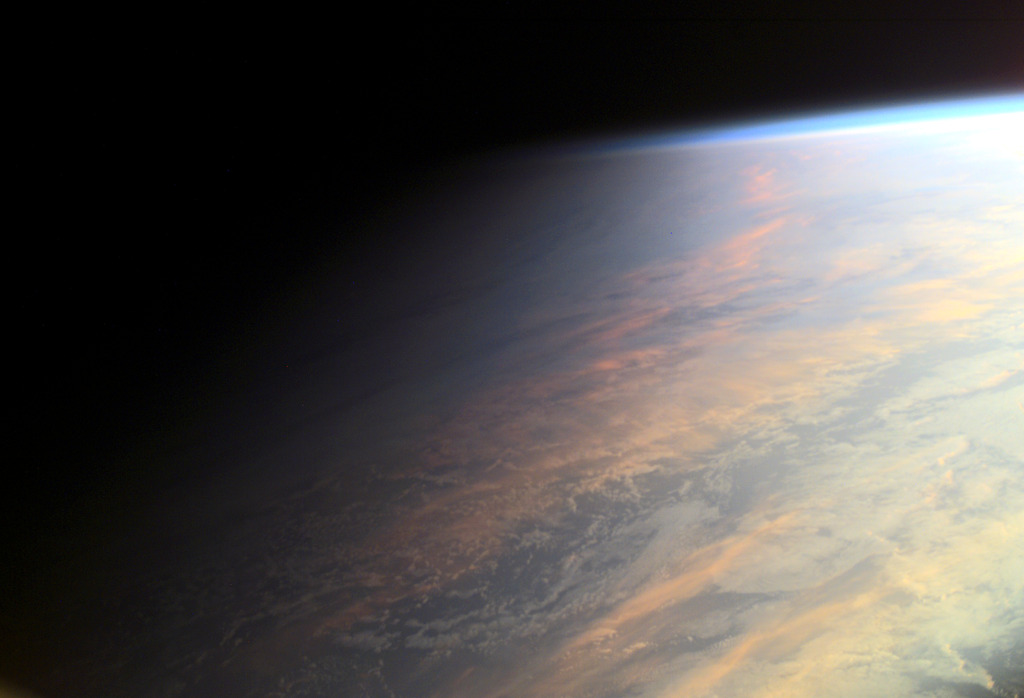

Beschreibung: Was ist da am Himmel los? Der Himmel über Indian Harbor Beach in Florida (USA) erschien gestern früh vor der Dämmerung zuerst relativ ruhig. Dann leuchtete ein Raketenstart auf. Direkt im Norden startete die Mission SpaceX Crew-2 der NASA an Bord einer mächtigen Falcon 9-Rakete in den Weltraum.

Dieses Zeitraffervideo komprimiert 12 Minuten auf 8 Sekunden. Es zeigt die links beginnende helle Leuchtspur. Die Rakete steigt in die dünner werdende Atmosphäre auf, dabei breitet sich ihr Abgasstrahl immer weiter aus, während er vom Sonnenaufgang beleuchtet wird. Wenn die Crew-2-Kapsel am Horizont verschwindet, seht ihr die Landeschwade der zurückkehrenden ersten Stufe der Falcon 9, die zur SpaceX-Landeplattform im Atlantik absteigt.

Oben im Weltraum findet heute früh das Andockmanöver der Besatzungskapsel Endeavour mit vier Astronauten an die Internationale Raumstation (ISS) statt. Die Crew-2-Astronauten ergänzen die Expedition 65, und helfen unter anderem bei Medikamententests mithilfe von Bio-Chips, die in der Mikrogravitation der ISS sehr schnell ablaufen. Bio-Chips sind kleine mikrofluidische Chips, die menschliche Organe simulieren.