Bildcredit und Bildrechte: Bernard Miller

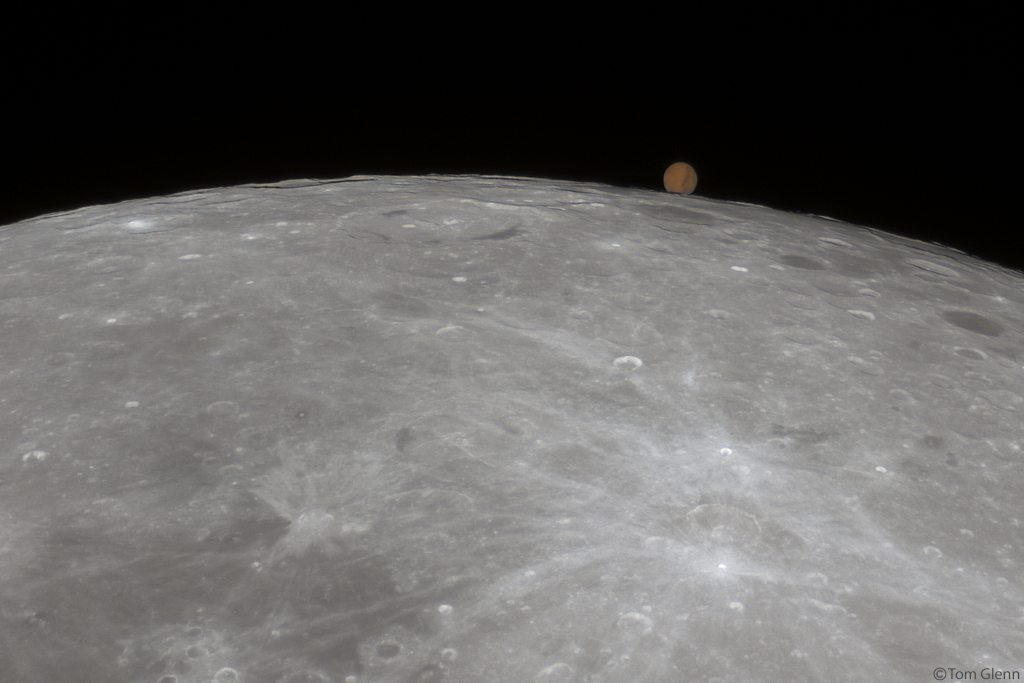

Gibt es in IC 1396 ein Ungeheuer? Teile der Gas- und Staubwolken dieser Sternbildungsregion, die manche als Elefantenrüsselnebel kennen, können bedrohliche, manchmal fast menschliche Formen annehmen.

Doch einzige echte Monster hier ist ein heller, junger Stern, der zu weit von der Erde entfernt ist, um uns gefährlich zu werden. Das energiereiche Licht dieses Sterns zerfrisst den Staub der dunklen kometaren Globule am oberen Bildrand. Die Strahlen und Teilchenwinde dieses Sterns vertreiben auch das Gas und den Staub aus der Umgebung.

Der relativ blasse Komplex IC 1396 ist fast 3000 Lichtjahre entfernt und bedeckt am Himmel eine viel größere Region als die hier gezeigte – mit einer scheinbaren Breite von mehr als 10 Vollmonden.