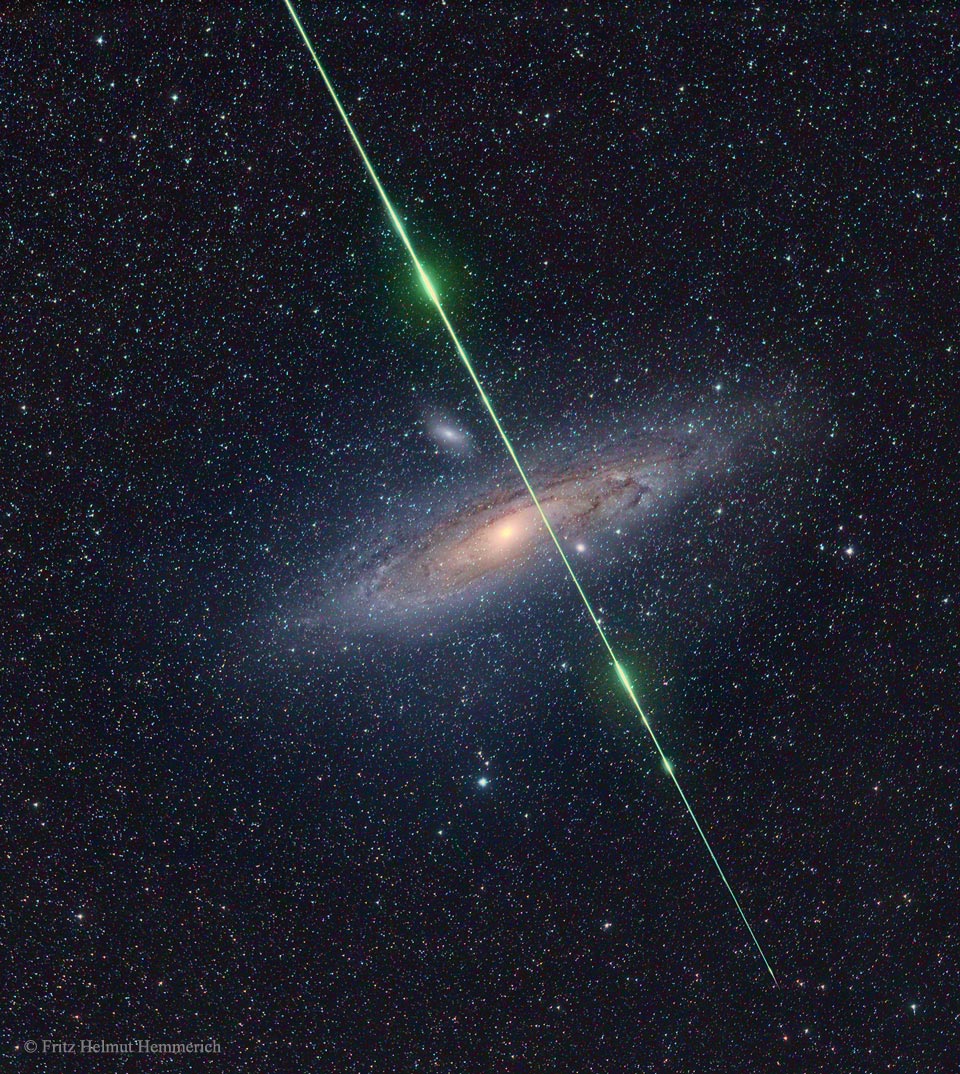

Bildcredit und Bildrechte: Fritz Helmut Hemmerich

Was ist das für ein grüner Streifen vor der Andromedagalaxie? Ein Meteor. Im Jahr 2016 wurde die Andromedagalaxie fotografiert. Gleichzeitig war der Meteorstrom der Perseïden zu sehen. Nahe dem Maximum dieses Meteorstroms schoss ein kleiner Stein aus den Tiefen des Weltraums durchs Bild. Seine Leuchtspur verlief genau vor der weit entfernten Begleiterin unserer Milchstraße.

Der kleine Meteor brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um das 10 Grad große Feld zu durchkreuzen. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre wurde er stark abgebremst. Dabei flackerte er mehrmals hell auf. Die grüne Farbe entsteht teilweise durch das ausströmende Gas, das dabei verdampft.

Die Aufnahme war so geplant, dass sie einen Meteor der Perseïden einfangen sollte. Doch die Richtung des Streifens im Bild passt besser zu einem Meteor der südlichen Delta-Aquariiden. Dieser Meteorstrom erreichte das Maximum vor einigen Wochen.

Der Höhepunkt des Meteorstroms der Perseïden findet „zufällig“ kommende Woche statt. Der fast volle Mond erhellt dann den Nachthimmel. Daher ist es dieses Jahr schwierig für die Meteore, den bereits hellen Himmel zu überstrahlen.