Bildcredit und Bildrechte: English Heritage, Josh Dury

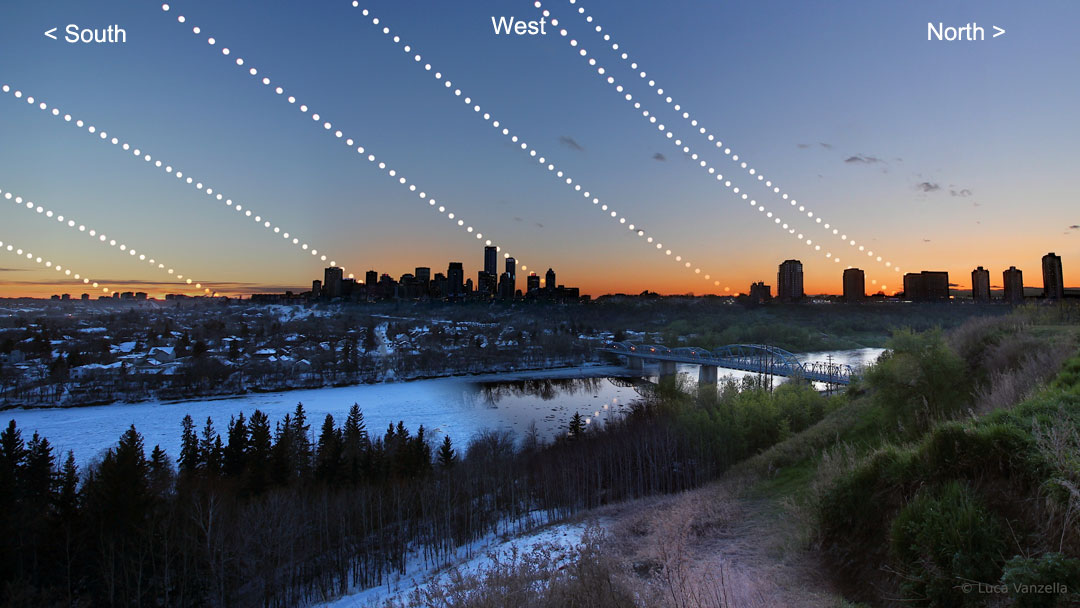

Gestern erreichte die Sonne ihren südlichsten Punkt am Himmel der Erde. Man nennt ihn die Sonnenwende. Sie markiert in vielen Kulturen den Wechsel der Jahreszeiten. Auf der Nordhalbkugel der Erde wechselt der Herbst zum Winter und auf der Südhalbkugel wird der Frühling zum Sommer.

Unser Bild zeigt den Moment vor dem Beginn der längsten Nacht im Norden 2025 in Stonehenge in Großbritannien. Dort sieht man, wie ein 4,5 Milliarden Jahre alter Feuerball genau zwischen den Steinen untergeht, die vor 4500 Jahren präzise angeordnet wurden. Nicht einmal die Kreiselbewegung der Erdachse über die Jahrtausende hat die astronomische Bedeutsamkeit des Sonnenuntergangs in Stonehenge verändert.