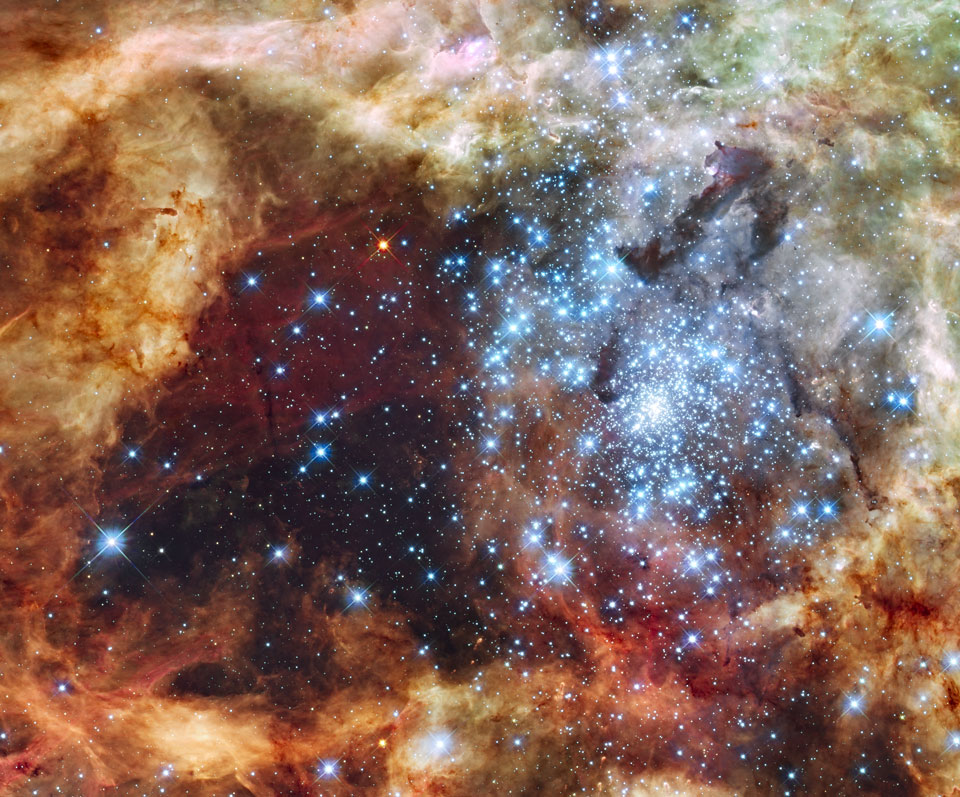

Bildcredit und Bildrechte: Yves Van den Broek

Diese interstellare Erscheinung wurde vom Wind eines massereichen Sterns aufgebläht. Die überraschend vertraute Form ist als NGC 7635 katalogisiert. Sie wird auch Blasennebel genannt. Die Blase hat einen Durchmesser von 10 Lichtjahren. Sie sieht zwar zart aus, doch es gibt Hinweise auf gewaltige Vorgänge in ihrem Inneren.

Rechts über der Blasenmitte befindet sich ein heißer O-Stern, der Hunderttausende Male lichtstärker und ungefähr 45-mal massereicher ist als die Sonne. Der heftige Sternwind und die intensive Strahlung dieses Sterns sprengten die Struktur aus leuchtendem Gas in das dichtere Material der umgebenden Molekülwolke.

Der ikonische Blasennebel ist etwa 11.000 Lichtjahre entfernt. Er befindet sich im prahlerischen Sternbild Kassiopeia. Diese Ansicht der kosmischen Blase entstand aus Schmal- und Breitband-Bilddaten. Sie zeigt Details in der Emissionsregion in einem natürlich abgebildeten Sternfeld.