Illustrationscredit: Weltraumteleskop Spitzer, JPL, NASA

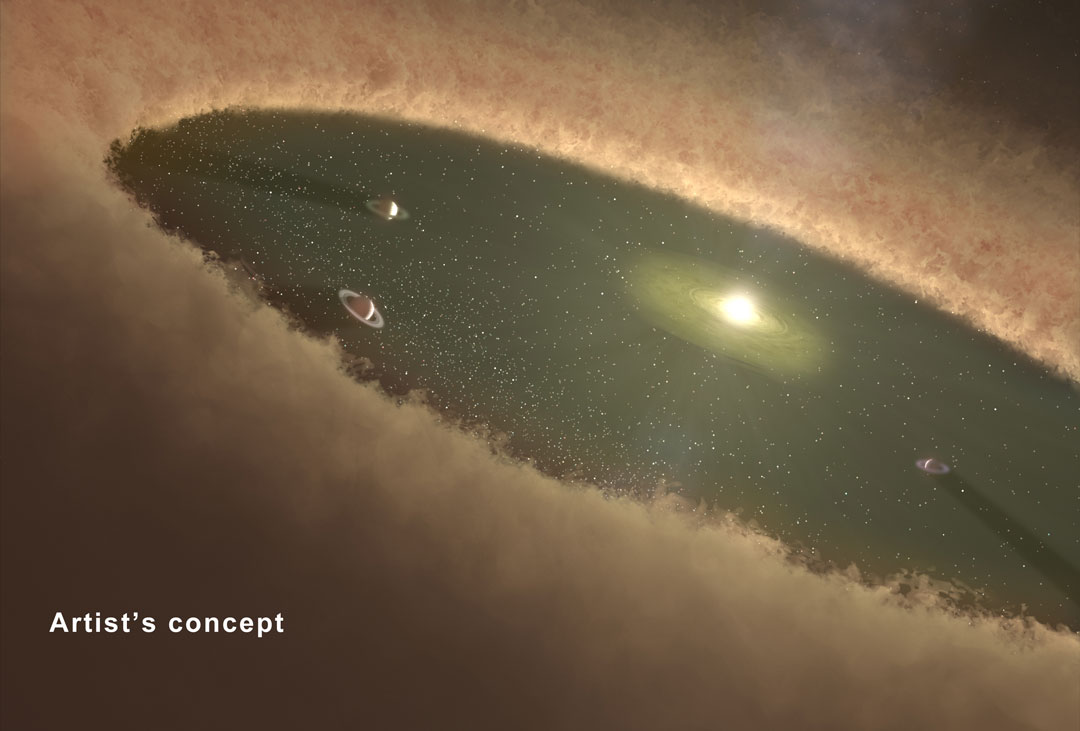

Wie sehen andere Sternsysteme aus? Um das herauszufinden, führen Forschende detaillierte Beobachtungen naher Sterne im Infrarotlicht durch. So sieht man, welche Sterne Staubscheiben haben, die Planeten bilden könnten.

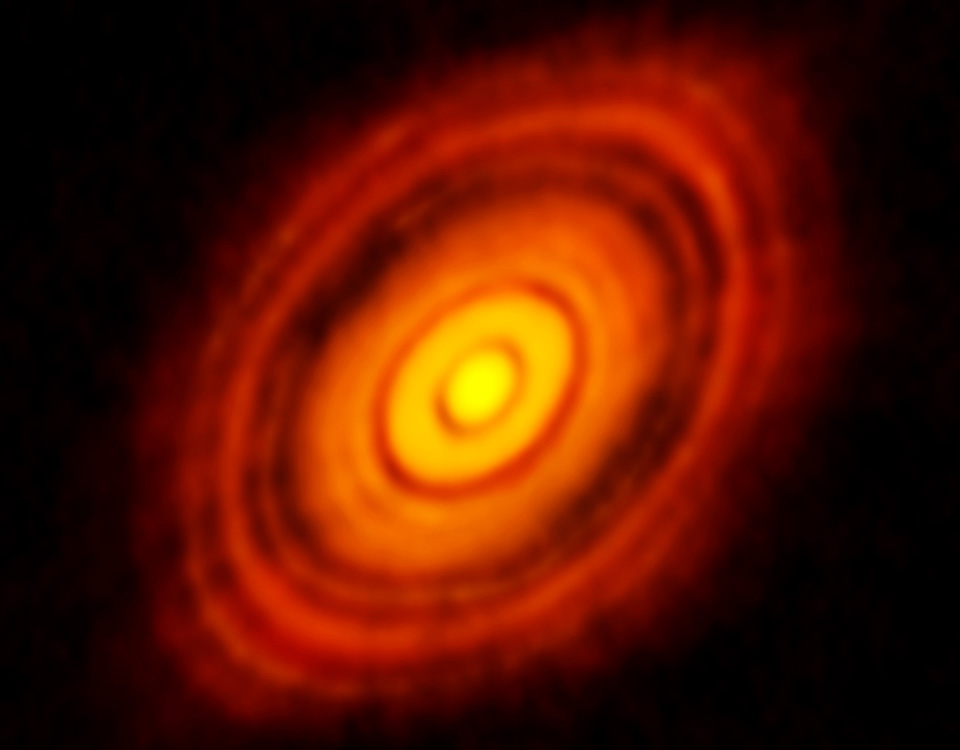

Beobachtungen mit dem NASA-Weltraumteleskop Spitzer und dem Weltraumteleskop Herschel der ESA zeigten, dass das Planetensystem HD 95086 zwei Staubscheiben besitzt. Eine heiße Staubscheibe verläuft nahe am Heimatstern. Weiter draußen gibt es eine kühlere.

Diese Illustration zeigt, wie das System aussehen könnte. Hypothetische Planeten mit großen Ringen kreisen zwischen den Scheiben. Die Planeten haben vielleicht die große Lücke zwischen den Scheiben erzeugt, indem sie mit ihrer Gravitation Staub absorbierten und ablenkten.

HD 95086 ist ein blauer Stern mit etwa 60 Prozent mehr Masse, als unsere Sonne besitzt. Er ist zirka 300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Man sieht ihn mit einem Fernglas im Sternbild Schiffskiel. Die Untersuchung des Systems um HD 95086 hilft vielleicht, die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems und der Erde besser zu verstehen.