Bildcredit und Bildrechte: Jimmy Walker

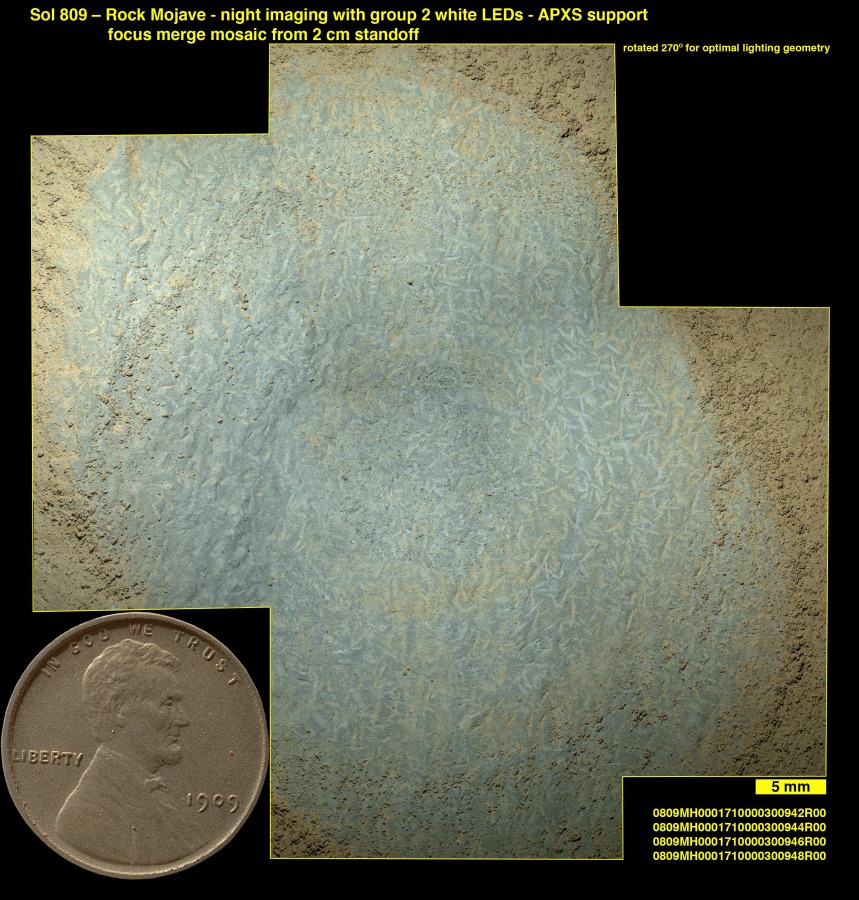

Die 1970er werden von Astronomen gerne ignoriert, so wie diese schön gruppierten Reflexionsnebel in Orion. Sie sind als NGC 1977, NGC 1975 und NGC 1973 katalogisiert. Meist werden sie neben dem hellen Leuchten des nahen Orionnebels übersehen.

Die Reflexionsnebel liegen in Orions Schwert nördlich vom hellen Orionnebel-Komplex. Sie gehören zur riesigen Molekülwolke in Orion. Sie sind etwa 1500 Lichtjahre entfernt und besitzen eine charakteristische blaue Farbe. Sie entsteht, wenn interstellarer Staub das Licht junger heißer Sterne reflektiert. Unten im scharfen Farbbild ist ein Teil vom Orionnebel, die Reflexionsnebelgruppe ist in der Bildmitte zu sehen.

NGC 1977 verläuft unter der Mitte quer über das Bild. Er ist durch dunkle Regionen von NGC 1973 (rechts oben) und NGC 1975 (links oben) getrennt. In NGC 1973 und NGC 1975 leuchten blasse rote Emissionen von Wasserstoffatomen. Die dunklen Regionen erinnern an einen laufenden Mann.