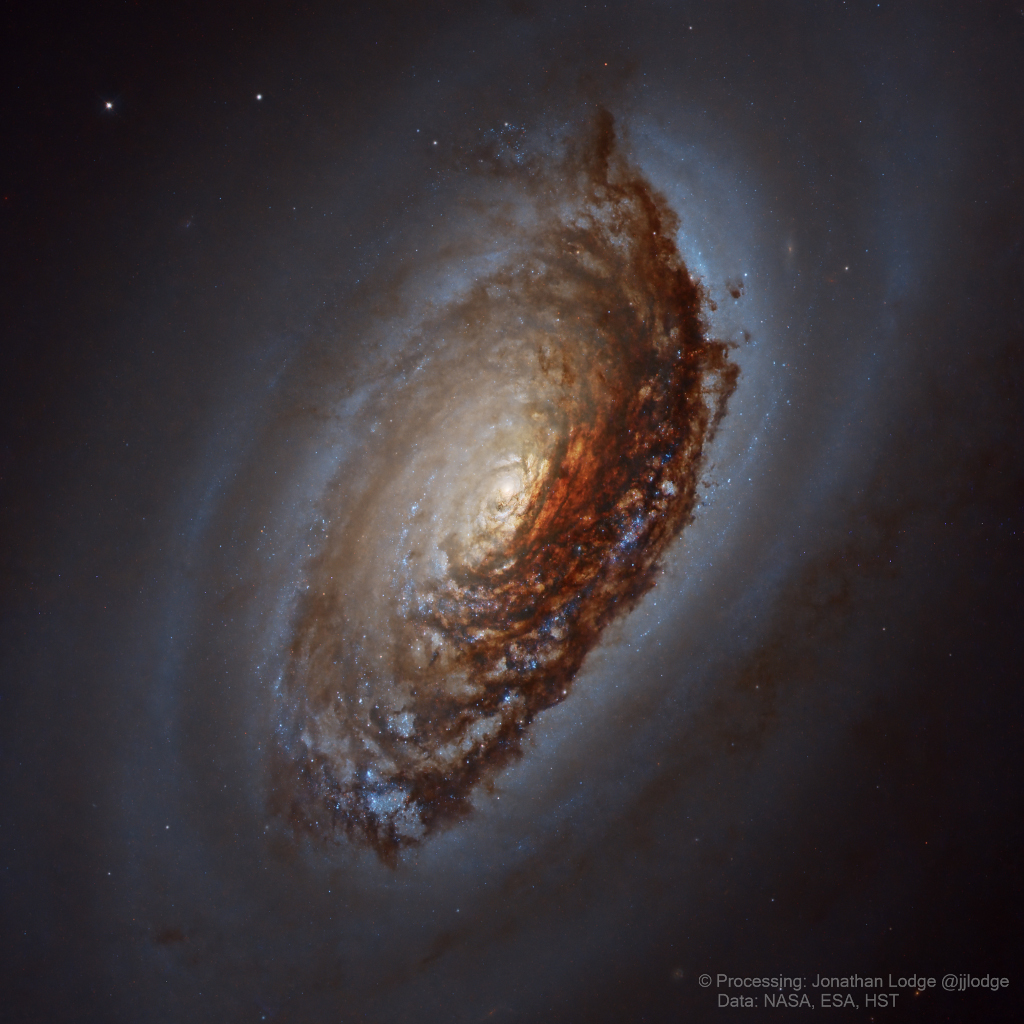

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, HLA; Bearbeitung: Jonathan Lodge

Diese prächtige Spiralgalaxie ist Messier 64. M64 ist ungefähr 17 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie liegt im gut frisierten, nördlichen Sternbild Haar der Berenike. Auf Teleskopansichten wirkt sie wie ein dunkles Augenlid. Daher wird sie oft Blaues-Auge- oder Dornröschen-Galaxie genannt.

Dieses Bild des Weltraumteleskops Hubble wurde überarbeitet. Es zeigt die etwa 7400 Lichtjahre große Zentralregion von M64. Diese ist teilweise von gewaltigen Staubwolken verdeckt. Die Staubwolken sind von jungen blauen Sternhaufen gesäumt sowie dem rötlichen Leuchten von Wasserstoff, das mit Sternbildungsregionen einhergeht.

Die imposanten Staubwolken sind jedoch nicht das einzige seltsame Merkmal dieser Galaxie. Beobachtungen zeigen, dass M64 aus zwei konzentrischen, gegenläufig rotierenden Systemen besteht. Alle alle Sterne in M64 rotieren in dieselbe Richtung wie das interstellare Gas in der Zentralregion der Galaxie. Doch das Gas in den äußeren Regionen, die bis etwa 40.000 Lichtjahre hinausreichen, rotieret in die Gegenrichtung.

Das staubige Auge mit seiner merkwürdigen Rotation ist wahrscheinlich das Ergebnis der Milliarden Jahre alten Verschmelzung zweier unterschiedlicher Galaxien.