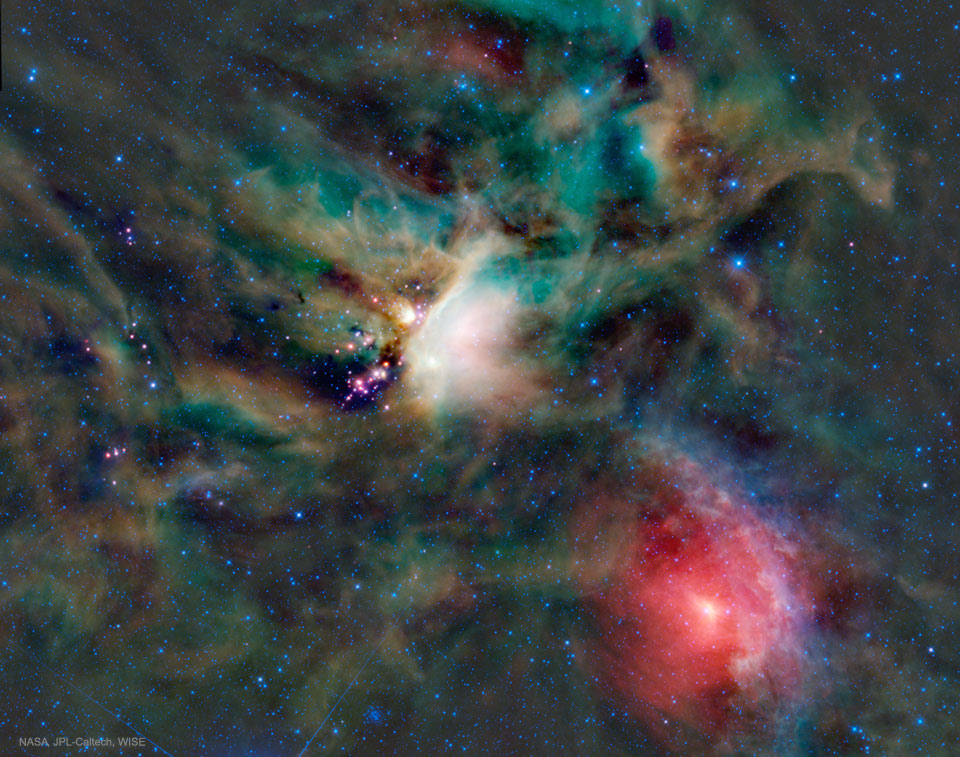

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, WISE

Beschreibung: Wie entstehen Sterne? Um das herauszufinden, schufen Astronomen mit dem Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) diese reizende Falschfarben-Komposition in Infrarotwellenlängen mit Staubwolken und eingebetteten, neu entstandenen Sternen. Die kosmische Leinwand zeigt eine der nächstliegenden Sternbildungsregionen, es sind Teile des Wolkenkomplexes um Rho Ophiuchi, der ungefähr 400 Lichtjahre entfernt am südlichen Rand des aussprechbaren Sternbildes Ophiuchus (Schlangenträger) liegt.

Junge Sterne, die in einer großen Wolke aus kaltem molekularem Wasserstoff entstanden sind, heizen den umgebenden Staub auf und sorgen für das infrarote Leuchten. Sterne im Entstehungsprozess, die als junge stellare Objekte oder YSOs bezeichnet werden, sind in die kompakten rosaroten Nebel eingebettet, die man hier sieht. Vor den neugierigen Augen optischer Teleskope sind sie jedoch verborgen.

Eine Untersuchung der Region in durchdringendem Infrarotlicht brachte entstehende und neu entstandene Sterne zum Vorschein, deren Durchschnittsalter auf etwa 300.000 Jahre geschätzt wird. Verglichen mit dem Alter der Sonne von 5 Milliarden Jahren ist das extrem jung. Der auffällige rötliche Nebel rechts unten, der den Stern Sigma Scorpii umgibt, ist ein Reflexionsnebel aus Staub, der Sternenlicht streut.

Diese Ansicht von WISE wurde 2012 veröffentlicht. Sie umfasst an die 2 Grad und bedeckt in der geschätzten Entfernung der Rho-Ophiuchi-Wolke ungefähr 14 Lichtjahre.