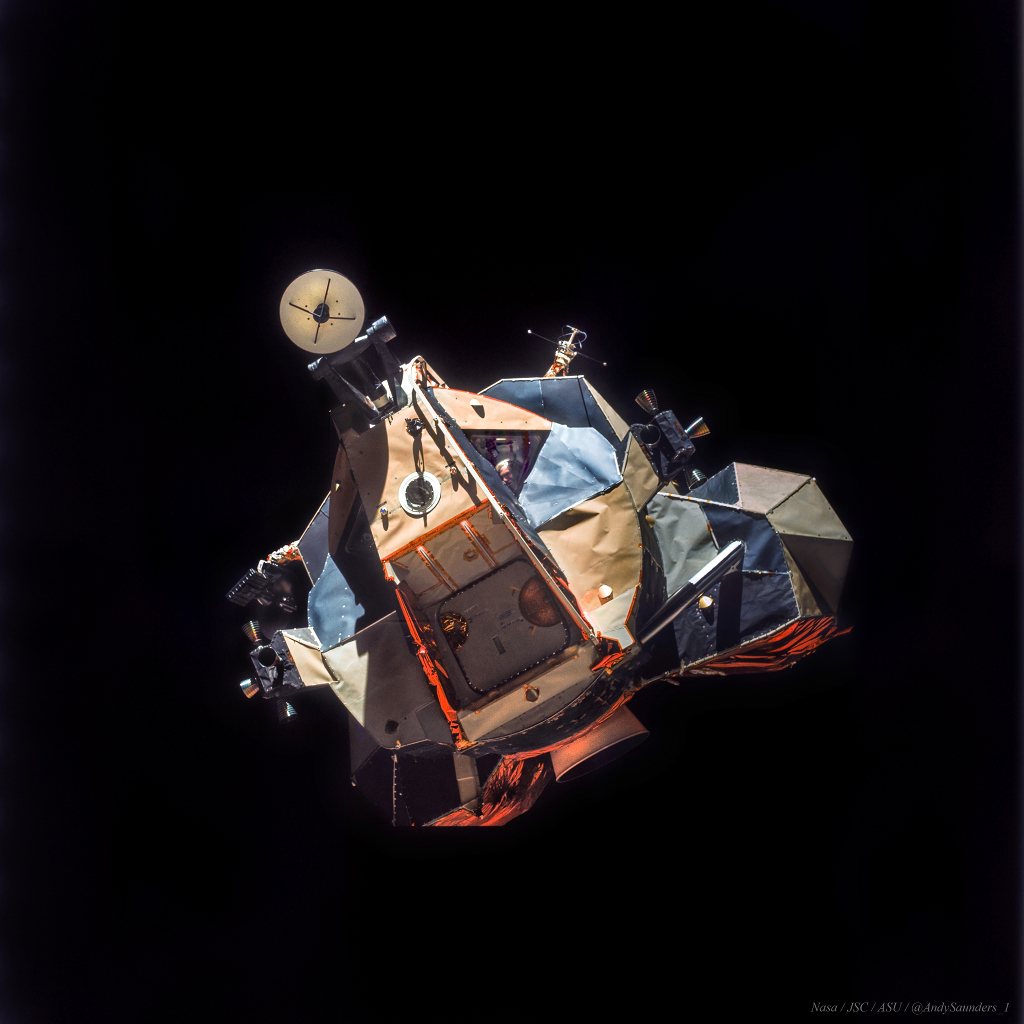

Bildcredit: Apollo 17, NASA, (Bildneubearbeitung: Andy Saunders)

Das Mondmodul Challenger von Apollo 17 sieht seltsam eckig aus. Es wurde für einen Flug im Vakuum des Weltraums entwickelt. Dieses digital neu bearbeitete Bild zeigt die Aufstiegsstufe der Challenger im Mondorbit. Es wurde aus Kommandokapsel America von Apollo 17 fotografiert.

An den Seiten des Mondlandefahrzeugs befinden sich kleine Lagekontrolltriebwerke, darunter die Düse am Raketentriebwerk der Aufstiegsstufe. Vorne ist eine Luke. Sie erlaubte den Zugang zur Mondoberfläche. Oben befindet sich eine runde Radarantenne. Im dreieckigen Fenster ist Missionskommandant Gene Cernan sichtbar. Das Raumschiff funktionierte großartig. Es landete im Dezember 1972 auf dem Mond und brachte die Apollo-Astronauten zurück zum Kommandomodul im Orbit.

Wo ist die Landefähre Challenger jetzt? Die Abstiegsstufe blieb am Landeort von Apollo 17 im Taurus-Littrow-Tal. Die Aufstiegsstufe im Bild wurde in der Nähe gezielt zum Absturz gebracht. Zuvor wurde sie vor der Rückkehr der Astronauten zum Planeten Erde vom Kommandomodul abgestoßen.

Die Mission Apollo 17 endete heute vor 47 Jahren. Es war das sechste und letzte Mal, dass Astronauten auf dem Mond landeten.