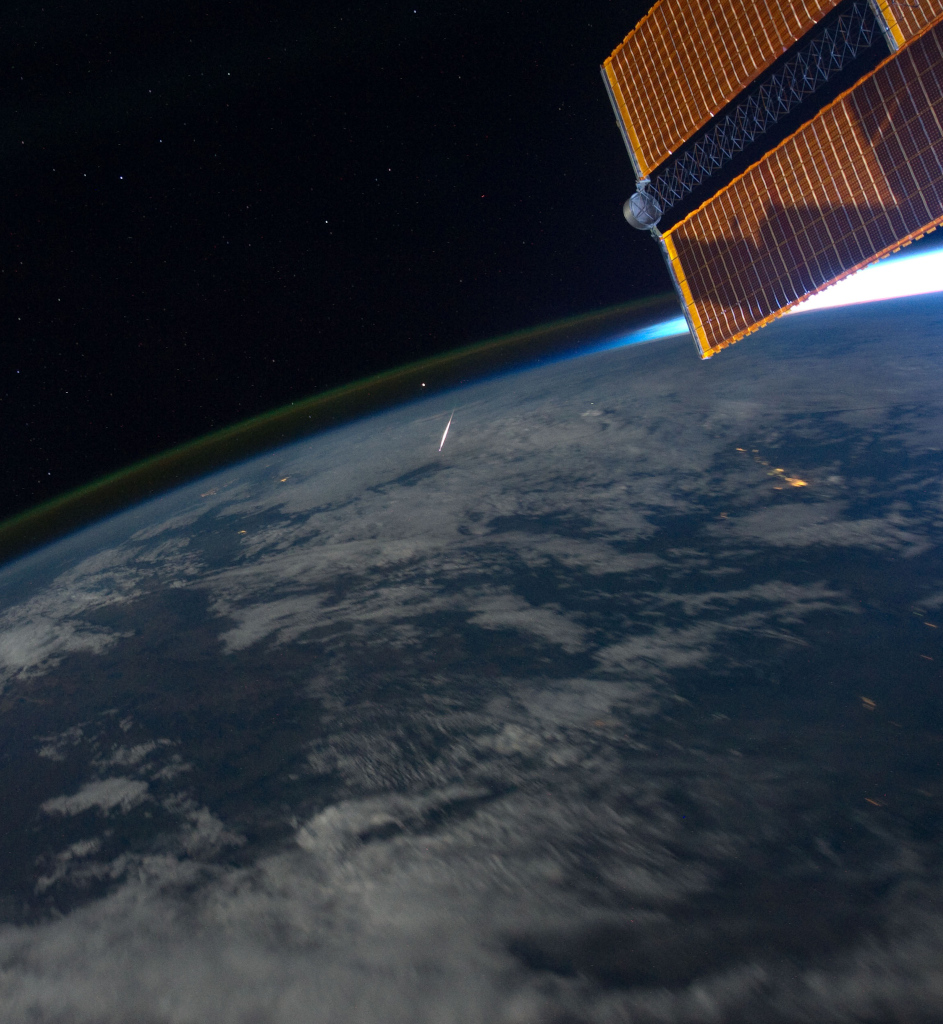

Bildcredit: NASA, ISS Expedition 71

Dieser Schnappschuss wurde am 11. August von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen. Die ISS befand sich dabei in einer Umlaufbahn von etwa 430 Kilometern über dem Indischen Ozean auf der Südhalbkugel des Planeten Erde. Der spektakuläre Blick geht nach Süden und Osten, hinunter zum Horizont des Planeten und durch die roten und grünen Schleier der Aurora australis.

Das Leuchten der Polarlichter entsteht durch die Emission angeregter Sauerstoffatome in der extrem dünnen oberen Atmosphäre, die sich noch in Höhe des Außenpostens in der Umlaufbahn befindet. Die grüne Emission von atomarem Sauerstoff bestimmt diese Szene in Höhen von 100 bis 250 Kilometern. Die rote Emission von atomarem Sauerstoff kann sogar bis in 500 Kilometer Höhe reichen.

Neben dem Leuchten dieser südlichen Lichter zeigt der Blick aus einer niedrigen Erdumlaufbahn den Sternenhimmel aus der Perspektive der Südhalbkugel. Die Sterne im Gürtel des Orion und der Orionnebel befinden sich links nahe am Erdrand. Sirius, der Alpha-Stern von Canis Major (Sternbild Großer Hund) und der hellste Stern in der Erdnacht, befindet sich über der Mitte am rechten Rand des Südhimmels.