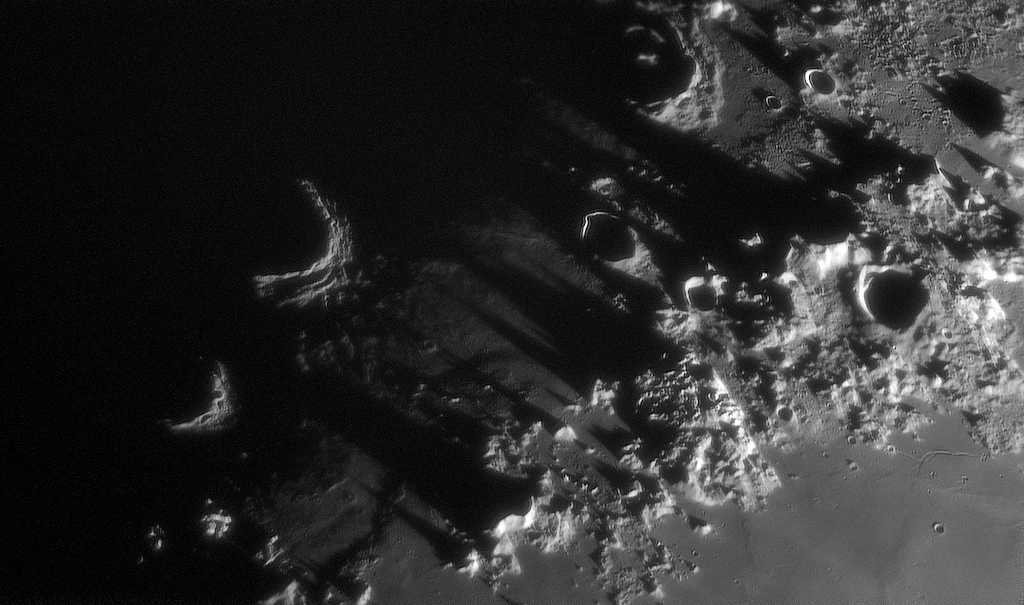

Bildcredit und Bildrechte: Ralf Vandebergh

Am 20. Januar 2011 entfaltete die NASA mit NanoSail-D2 ein sehr dünnes und stark reflektierendes Segel im All. Es war 10 Quadratmeter groß. Damit schuf man das erste Raumfahrzeug mit Sonnensegel in einer erdnahen Umlaufbahn. Das Segeln durch den Weltraum wurde oft als Science-Fiction angesehen. Es wurde bereits vor 400 Jahren vom Astronomen Johannes Kepler vorgeschlagen. Er beobachtete, wie der Sonnenwind Kometenschweife antrieb.

Moderne Raumfahrzeuge mit Sonnensegel nutzen den geringen, aber stetigen Druck des Sonnenlichts als Antrieb. Dazu zählen NanoSail-D2, Japans interplanetares Raumfahrzeug IKAROS oder Lightsail A der Planetary Society.

Das Sonnensegel von NanoSail-D2 glitzerte im Sonnenlicht, als es die Erde umkreiste. Es war regelmäßig hell und mit bloßem Auge sichtbar. Diese sehr detaillierten Bilder entstanden, indem der Fotograf das umlaufende Raumschiff mit Sonnensegel mit einem kleinen Teleskop händisch verfolgte.