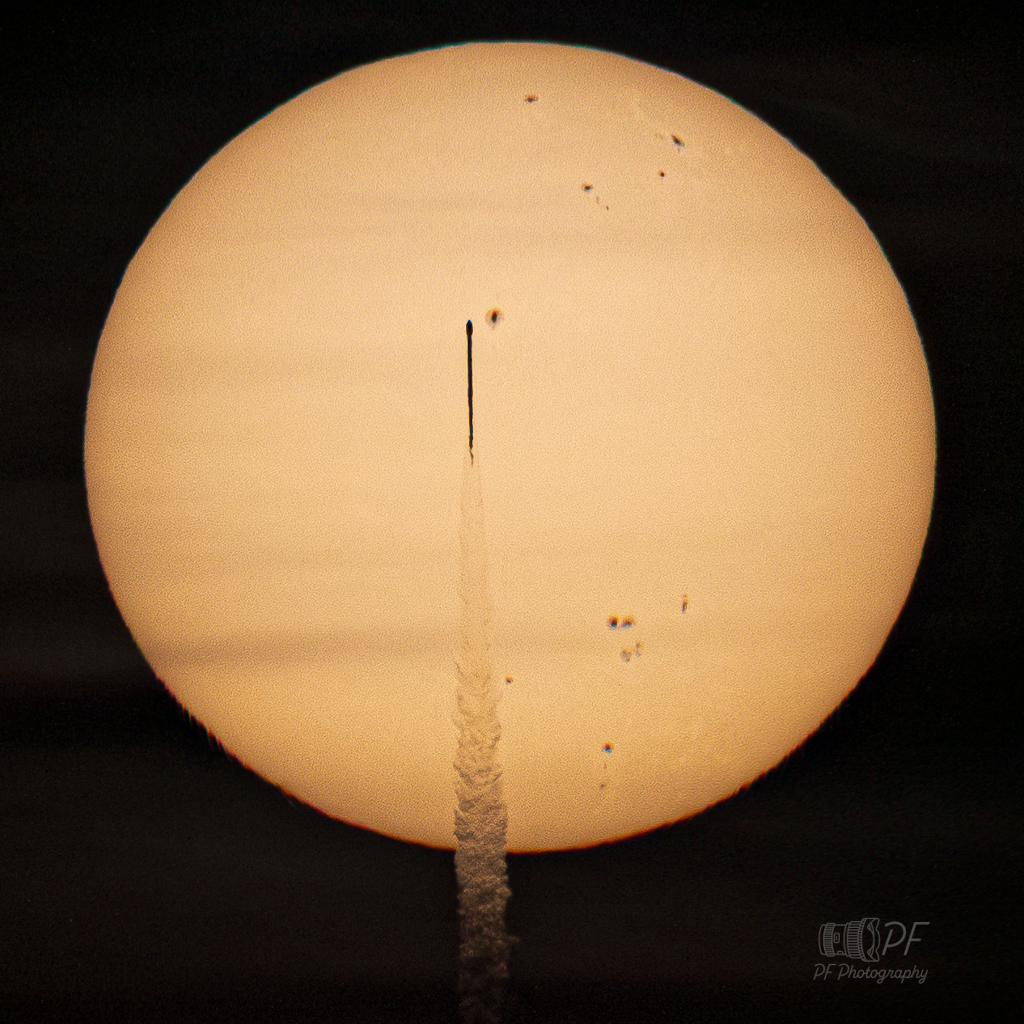

Bildcredit und Bildrechte: Victor Sabet und Julien De Winter

Der Komet Lemmon wird immer heller und bewegt sich Richtung Morgenhimmel der Nordhalbkugel. Neben den Kometen SWAN25B und ATLAS, ist C/2025 A6 (Lemmon) inzwischen schon der dritte Komet, den man mit Ferngläsern oder auf länger belichteten Aufnahmen sieht.

Der Komet wurde Anfang des Jahres entdeckt. Er befindet sich derzeit noch auf seinem Weg in das innere Sonnensystem. Am 8. November wird er die Sonne umrunden – nachdem er am 21. Oktober seinen erdnächsten Punkt erreicht hat. An diesem Tag ist er immer noch knapp halb so weit von der Erde entfernt wie die Sonne.

Auch wenn die Helligkeit von Kometen sehr schwer vorhersagbar ist, so gehen manche optimistischen Schätzungen davon aus, dass Lemmon dann tatsächlich mit dem bloßen Auge sichtbar wird. Bis Mitte des Monats Oktober findet man den Kometen am besten vor der Morgendämmerung. Danach ist er auch am Abend zu sehen.

Das Bild zeigt den Kometen mit seinem gespaltenen Ionenschweif, der sich rasch verändert. Es wurde Ende letzter Woche in Texas in den USA fotografiert.

Galerie: Komet Lemmon 2025