Bildcredit: NASA, ESA, Hubble; Bearbeitung: Delio Tolivia Cadrecha

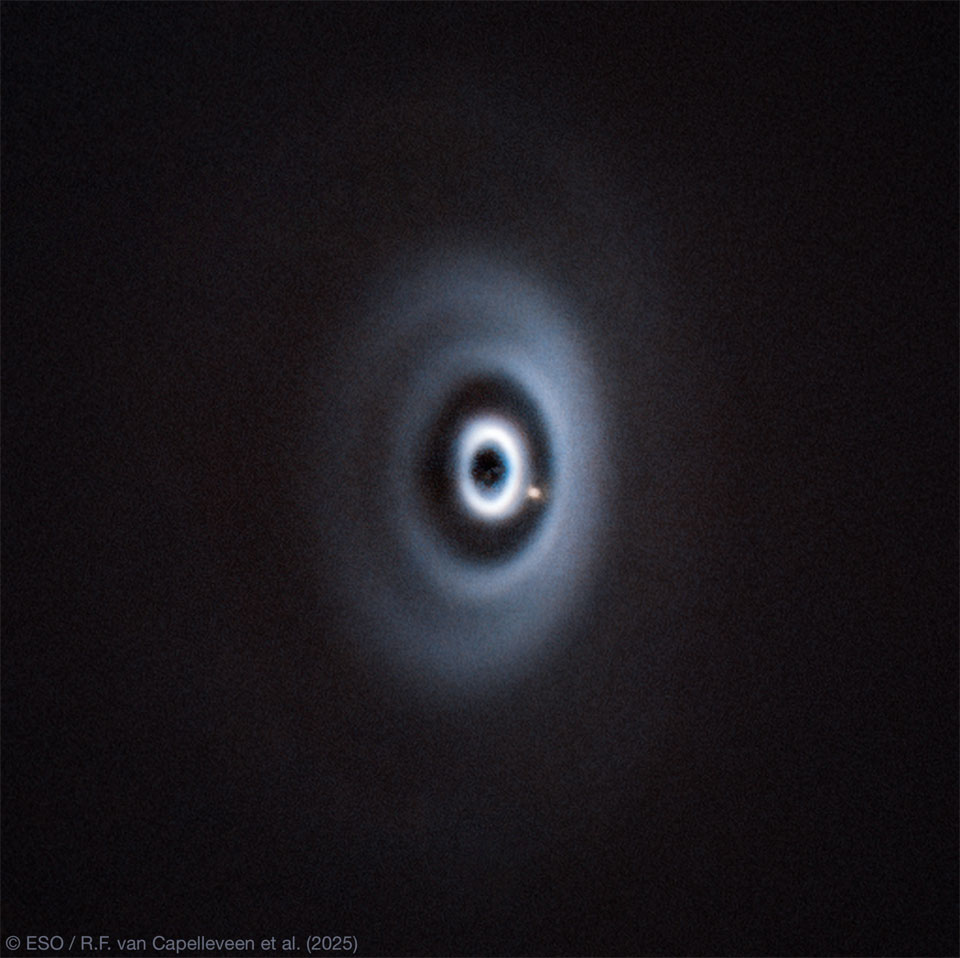

Wie entstand dieser ungewöhnliche planetarische Nebel? NGC 7027 ist auch bekannt als „Kissennebel“ und „Fliegender-Teppich-Nebel“. Unter den bekannten planetarischen Nebeln ist er einer der kleinsten, hellsten und ungewöhnlichsten.

Weil bekannt ist, wie schnell er sich ausdehnt, geht man davon aus, dass NGC 7027 aus irdischer Perspektive vor etwa 600 Jahren begann, sich auszudehnen. Fast während der gesamten Zeit hat der planetarische Nebel Hüllen ausgestoßen. Ihr könnt sie auf diesem Bild des Hubble-Weltraumteleskops in Blau erkennen.

Vor kürzerer Zeit begann er jedoch, Gas und Staub in bestimmte Richtungen auszustoßen. Warum das so ist, ist unbekannt. Ihr erkennt ein neues, anscheinend viereckiges Muster in brauner Farbe. Unbekannt ist auch, was sich im Zentrum des Nebels befindet. Nach einer Hypothese gibt es dort ein enges Doppelsternsystem. In diesem gibt ein Stern Gas auf eine unregelmäßige Scheibe ab, die den anderen Stern umrundet.

NGC 7027 ist etwa 3000 Lichtjahre entfernt. Er wurde erstmals 1878 entdeckt. Ihr könnt ihn mit einem handelsüblichen Teleskop in Richtung des Sternbilds Schwan (Cygnus) beobachten.