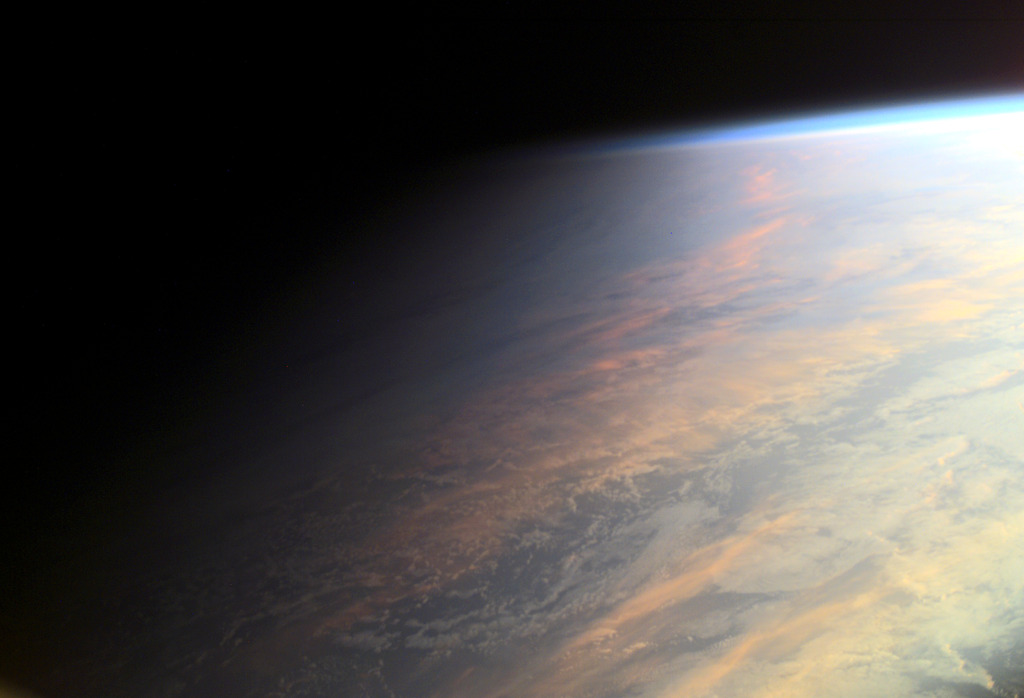

Bildcredit: Besatzung ISS Expedition 2, Portal zur Fotografie der Erde durch Astronauten, NASA

Beschreibung: Diese prächtige Ansicht mit Meeren und Wolken unseres hübschen Planeten Erde zeigt den Übergang vom Tag zur Nacht, der von keiner plötzlichen scharfen Grenze markiert wird. Stattdessen ist die Schattenlinie – der Terminator – diffus und zeigt einen allmählichen Übergang zur Dunkelheit, den wir als Dämmerung kennen.

Die Sonne beleuchtet die Szene von rechts. Die Wolkenoberflächen reflektieren sanft gerötetes Sonnenlicht, das durch die staubige Troposphäre gefiltert wird. Diese ist die niedrigste Schicht der lebensspendenden Atmosphäre des Planeten. Am oberen Rand der Tagseite ist in großer Höhe deutlich eine Schicht erkennbar, diese streut blaues Sonnenlicht und verblasst in der Schwärze des Weltalls.

Das Bild wurde im Juni 2001 auf der Internationalen Raumstation fotografiert, die in einer Höhe von etwa 400 Kilometern um die Erde zieht. Doch nun könnt ihr darauf Lebenszeichen auf dem Planeten Erde aufspüren.

Feiern wir den Tag der Erde