Bildcredit: George Ritchey, Yerkes Observatory – Digitalisierungsprojekt: W. Cerny, R. Kron, Y. Liang, J. Lin, M. Martinez, E. Medina, B. Moss, B. Ogonor, M. Ransom, J. Sanchez (Univ. von Chicago)

Beschreibung: Ab der Wende zum 20. Jahrhundert wurden Fortschritte in der Fotografie zu einem wichtigen Werkzeug für Astronomen. Verbesserte Fotomaterialien, lange Belichtungszeiten und neue Teleskopkonstruktionen führten zu astronomischen Bildern mit Details, die am Okular eines Teleskops nicht sichtbar waren.

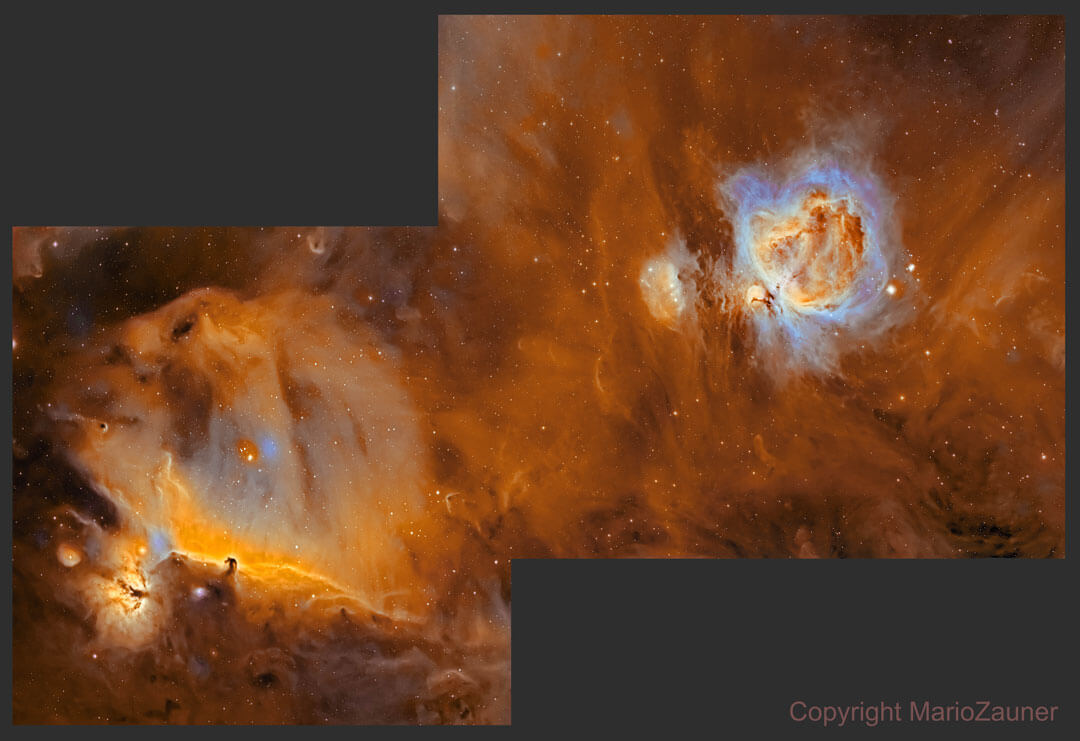

Der Sterne bildende Orionnebel ist für heutige Astrofotografen außerordentlich gut erkennbar. Dieses faszinierende Bild des Nebels wurde 1901 von dem amerikanischen Astronomen und Teleskopbauer George Ritchey fotografiert. Die Original-Fotoplatte aus Glas, die auf grüne und blaue Wellenlängen reagierte, wurde digitalisiert und hell-dunkel-invertiert, um ein Positivbild herzustellen. Ritcheys handschriftliche Notizen lassen auf eine Belichtungszeit von 50 Minuten schließen, die mit der Dämmerung endete, sowie eine Spiegelteleskopöffnung von 24 Zoll, die auf 18 Zoll maskiert wurde, um die Schärfe des aufgenommenen Bildes zu verbessern.

Ritcheys Platten von vor mehr als hundert Jahren archivieren astronomische Daten und dienen immer noch der Erforschung astrophysikalischer Prozesse.