Bildcredit und Bildrechte: Uroš Fink

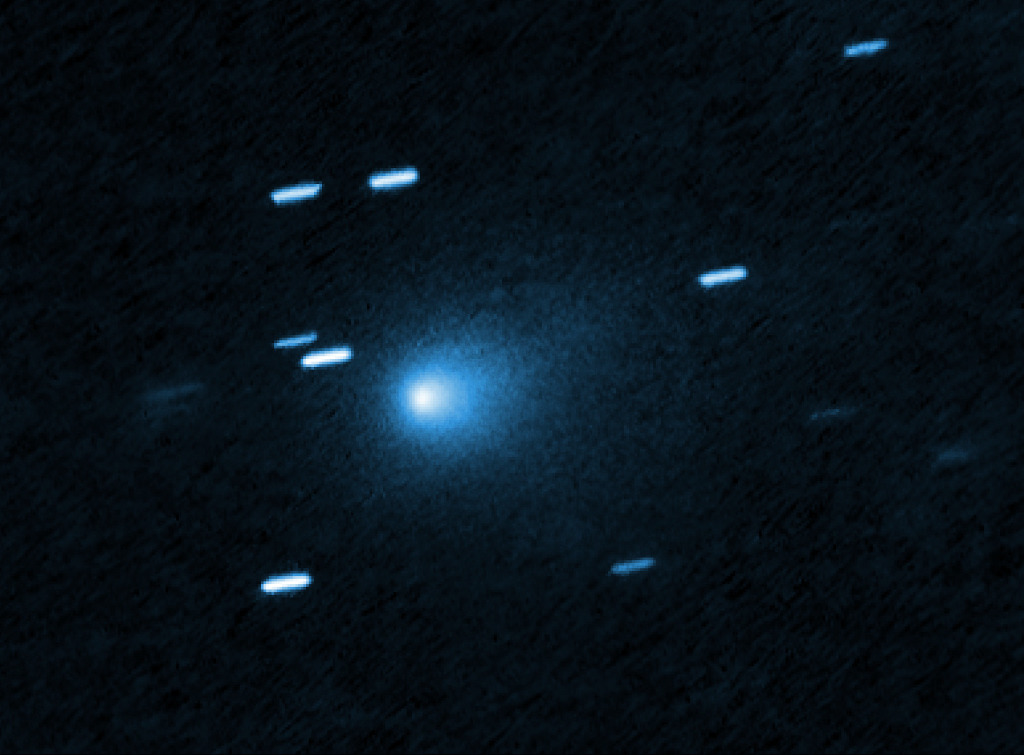

Der Baum ist nicht in Gefahr: Das liegt daran, dass der Komet, der hier fotografiert wurde, weit vom Baum und der Erde entfernt ist. Der Komet C/2025 A6 (Lemmon) wird zurzeit immer heller und heller, während er sich durch das innere Sonnensystem bewegt. Er hat seinen sonnennächsten Punkt bereits hinter sich. Nun nähert er sich langsam der Erde. Wahrscheinlich erscheint er nächste Woche, wenn er unserer Heimat am nächsten kommt, am hellsten. Er nähert sich bis auf eine halbe astronomische Einheit, das ist die Entfernung Erde-Sonne.

Es ist möglich, dass Lemmon dann sogar für das freie Auge sichtbar wird! Wenn man seine Handykamera verwendet, hat man eine größere Chance den Kometen zu sehen – solange man weiß, wohin man sie richten muss. Lemmon war bisher frühmorgens am besten sichtbar. Nun sieht man ihn auf der Nordhalbkugel auch am Abendhimmel, und zwar kurz nach Sonnenuntergang über dem Westhorizont.

Dieses Bild wurde vor ungefähr einer Woche in Slowenien aufgenommen.