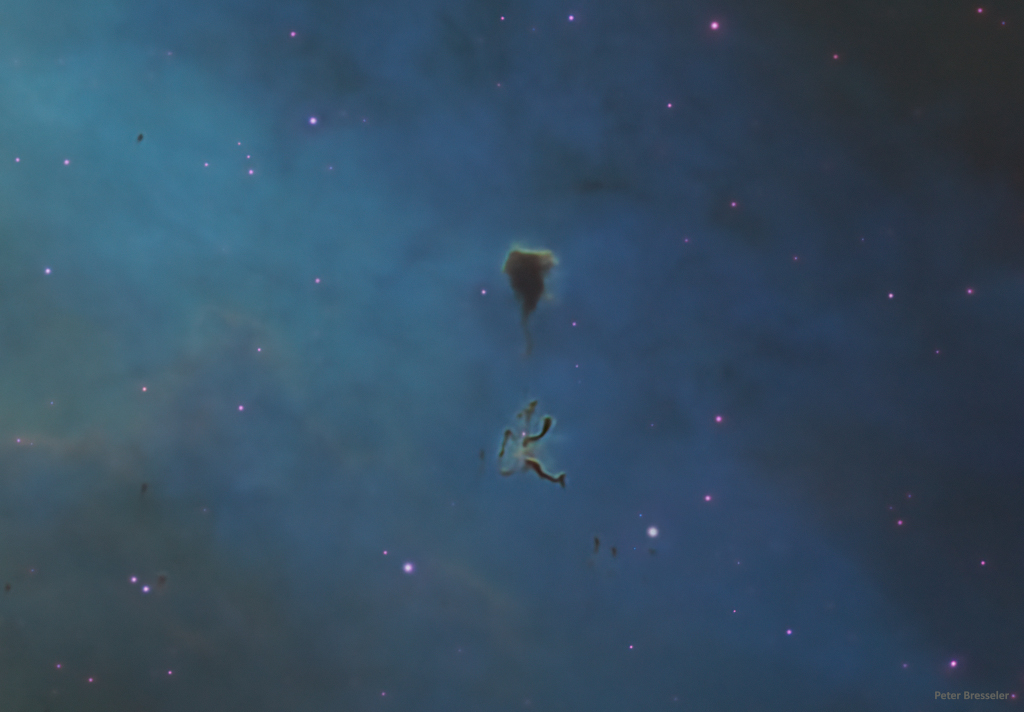

Bildcredit und Bildrechte: Peter Bresseler

Ein kleiner dunkler Nebel erscheint isoliert in der Mitte dieser Nahaufnahme, die mit einem Teleskop entstand. Doch die keilförmige kosmische Wolke befindet sich in einer relativ dichten Region des Weltraums. Sie ist als M16 oder Adlernebel bekannt und ca. 7.000 Lichtjahre von uns entfernt. Das Gebiet ist mit leuchtendem Gas gefüllt und enthält einen Haufen junger Sterne, der darin eingebettet ist.

Zu den ikonischen Hubble-Bildern vom Adlernebel gehören die berühmten Säulen der Schöpfung. Die hoch aufragenden Strukturen aus interstellarem Gas und Staub sind 4 bis 5 Lichtjahre lang. Dieser kleine dunkle Nebel wird auch als Bok-Globule bezeichnet. Er hat jedoch einen Durchmesser von nur einem Bruchteil eines Lichtjahres.

Der Bok-Globulus hebt sich als Silhouette vor dem weitläufigen Hintergrund aus diffusem Leuchten von M16 ab. Bok-Globulen sind kleine interstellare Wolken. Sie bestehen aus kaltem molekularem Gas und dunklem Staub. Vereinzelt kommen sie in Emissionsnebeln und Sternhaufen vor. Auch in ihren dichten Kernen, die kollabieren, können Sterne entstehen.