Bildcredit und Bildrechte: R. Jay Gabany

Nur wenige kosmische Ausblicke regen die Fantasie so an wie der Orionnebel. Mit bloßem Auge sieht man ihn nur als schwachen, blassen Fleck am Himmel. Hier breitet sich das nächstliegende große Sternentstehungsgebiet über das scharfe, farbige Teleskopbild aus.

Der Orionnebel ist im Messier-Katalog als M42 verzeichnet. Sein leuchtendes Gas und sein Staub umgeben heiße, junge Sterne. M42 ist ungefähr 40 Lichtjahre groß. Er liegt am Rand einer gewaltigen interstellaren Molekülwolke, die nur 1.500 Lichtjahre entfernt ist und sich im selben Spiralarm unserer Milchstraße befindet wie die Sonne.

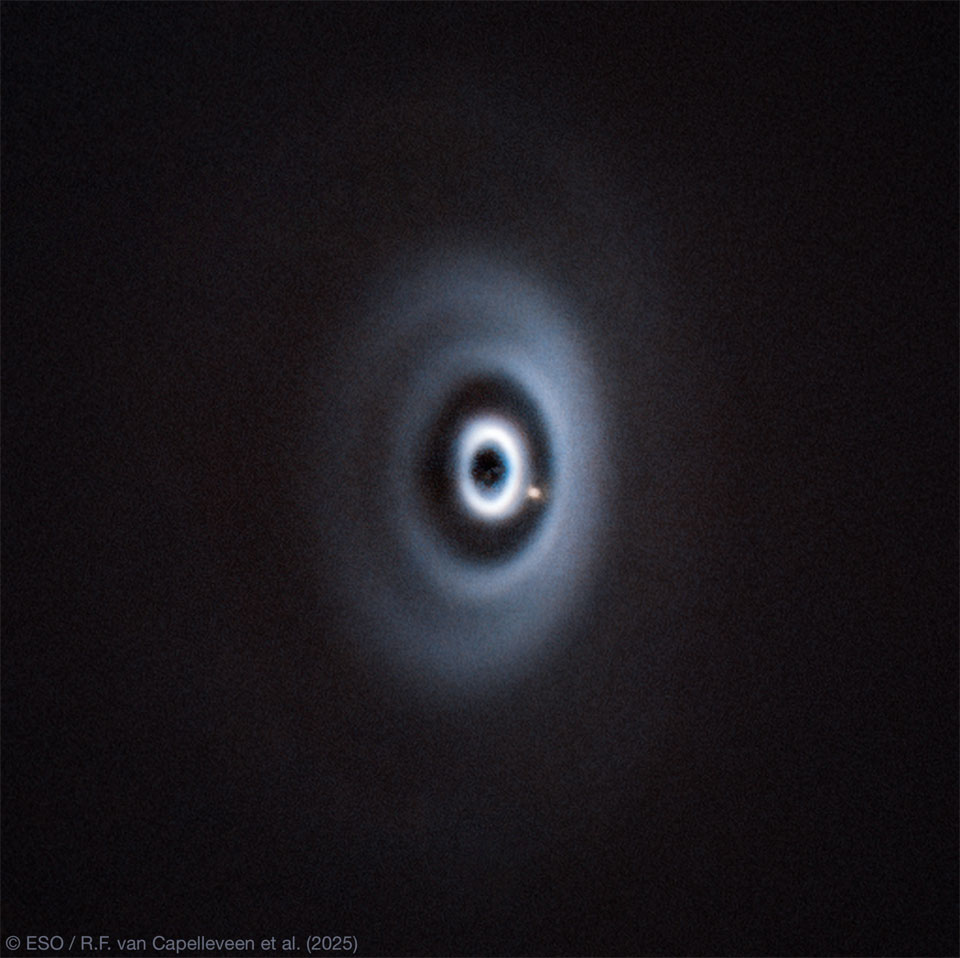

Die ursprünglichen Nebel sind jedoch nur ein kleiner Teil vom Reichtum an Material in unserer galaktischen Nachbarschaft, das Sterne bildet. Auch der staubige, bläuliche Reflexionsnebel NGC 1977 gehört dazu. Er ist links im Bild. Man kennt ihn als Running-Man-Nebel. In der gut untersuchten Sternschmiede fanden Forschende der Astronomie zudem zahlreiche entstehende Planetensysteme.