Bildcredit: Verpixelung von Van Goghs „Sternennacht“ von Dario Giannobile

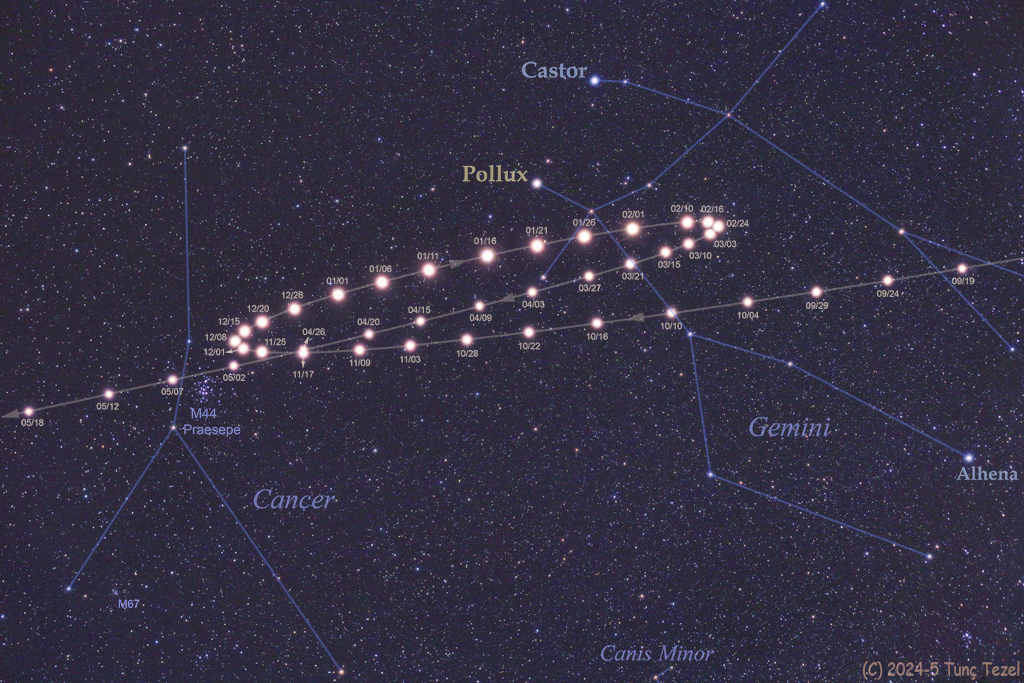

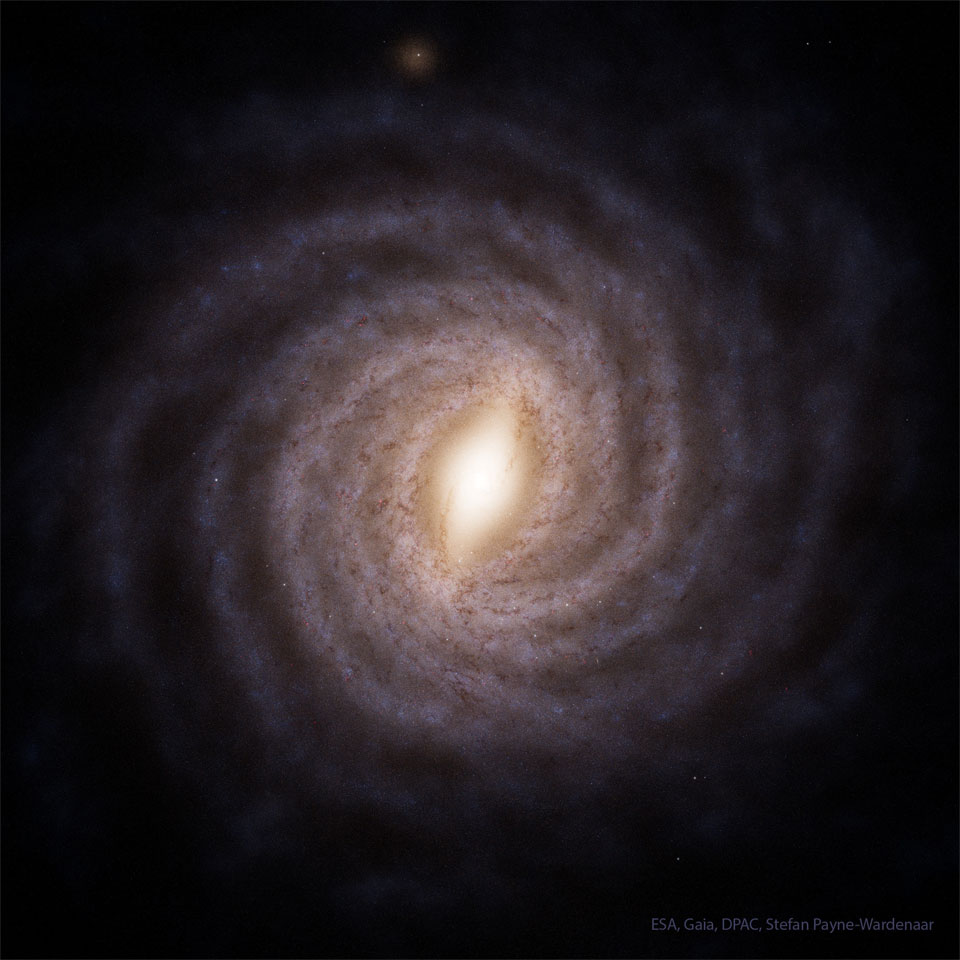

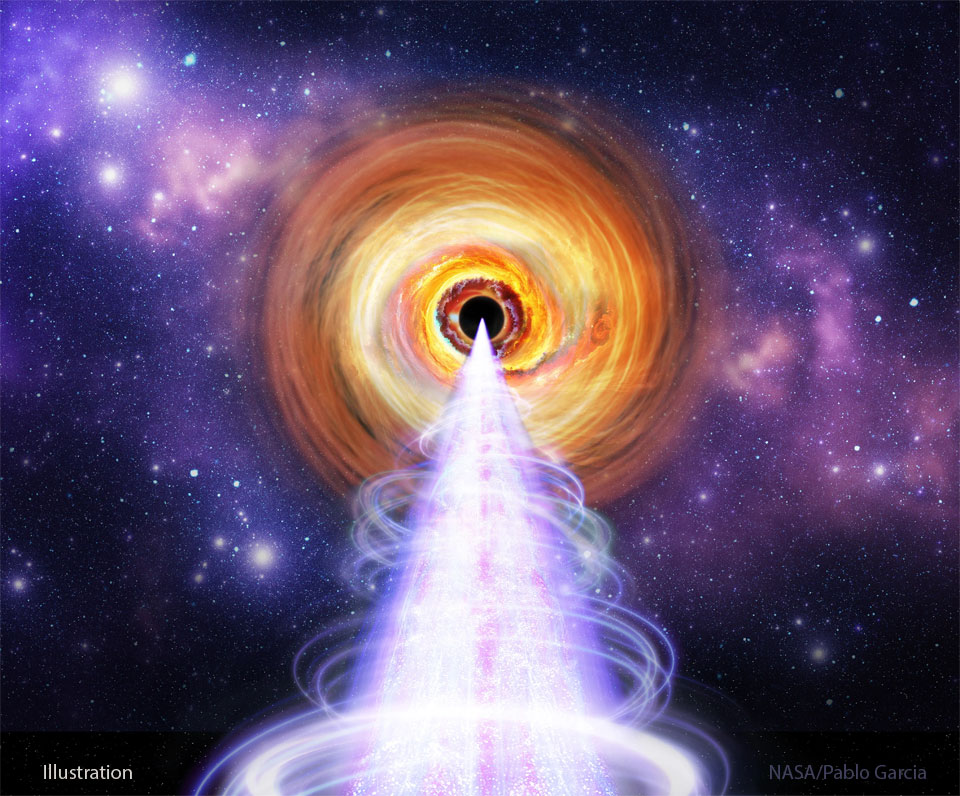

APOD (deutsch: Weltraumbild des Tages) ist heute 30 Jahre alt. Zur Feier des Tages zeigt das heutige Bild frühere Weltraumbilder von APOD als Pixel. Sie wurden zu einem gemeinsamen Bild angeordnet. Vielleicht erinnert es euch an eine der bekanntesten und stimmungsvollsten Abbildungen, die den Nachthimmel auf dem Planeten Erde zeigen. Diese sternklare Nacht besteht aus ganzen 1826 Einzelbildern. Sie wurden in den letzten 5 Jahren bei APOD veröffentlicht und zu einem Mosaik aus 32.232 Steinchen kombiniert.

Heute dankt APOD herzlich allen Mitwirkenden, Freiwilligen, Leserinnen und Lesern. Der unermüdliche Einsatz in den letzten 30 Jahren führt dazu, dass wir die Entdeckung des Kosmos genießen, uns davon inspirieren lassen und daran teilhaben können.

Ergänzung der Übersetzerin: Besonderer Dank an Robert Nemiroff und Jerry T. Bonnell.