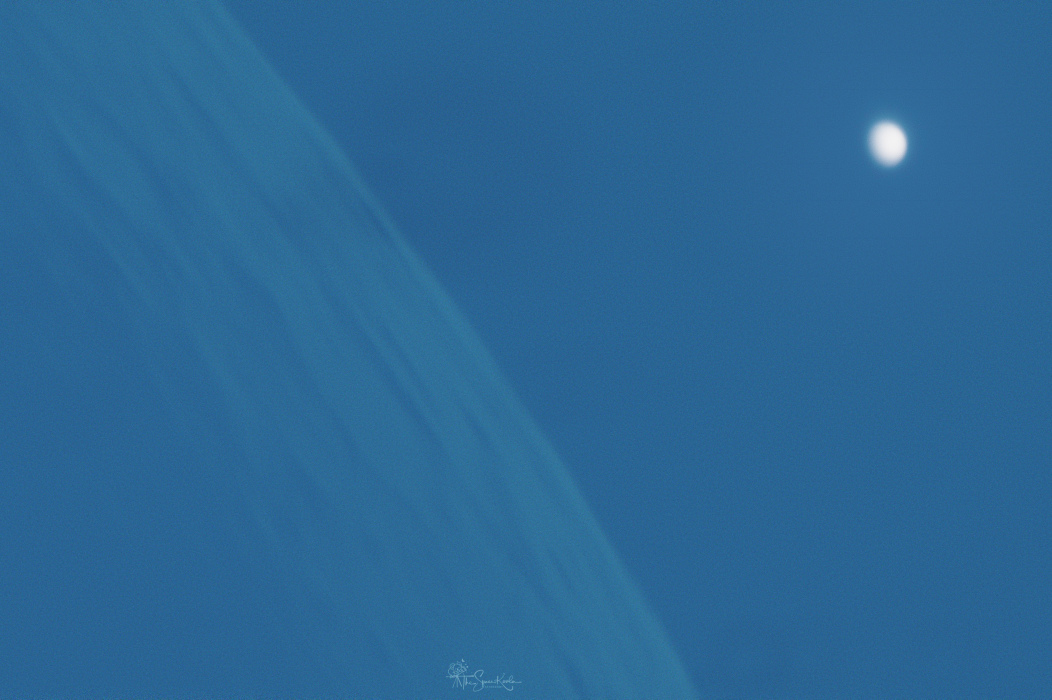

Bildcredit und Bildrechte: Luc Perrot (TWAN)

Es wirkt zwar, als würden diese Kometen um die Wette rasen, doch das tun sie nicht. Auf diesem Bild standen die Kometen C/2025 K1 ATLAS (links) und C/2025 R2 SWAN (rechts) zufällig nahe beisammen. Es wurde letzte Woche auf der französischen Insel Reunion im südlichen Indischen Ozean fotografiert.

Der blassere Komet ATLAS nähert sich der Sonne. Er erreicht die größte Annäherung und wohl auch seine größte Helligkeit Anfang Oktober. Wahrscheinlich sieht man ihn trotzdem nur auf lang belichteten Aufnahmen.

Der hellere Komet mit der Bezeichnung SWAN25B entfernt sich nun von unserer Sonne. Er erreicht seine größte Annäherung an die Erde Mitte Oktober. Es gibt optimistische Schätzungen, dass er hell genug für das bloße Auge wird. Beide Kometen haben eine grünliche Koma aus verströmtem Gas und einen Ionenschweif, der von der Sonne wegweist.

Galerie: Komet SWAN25B