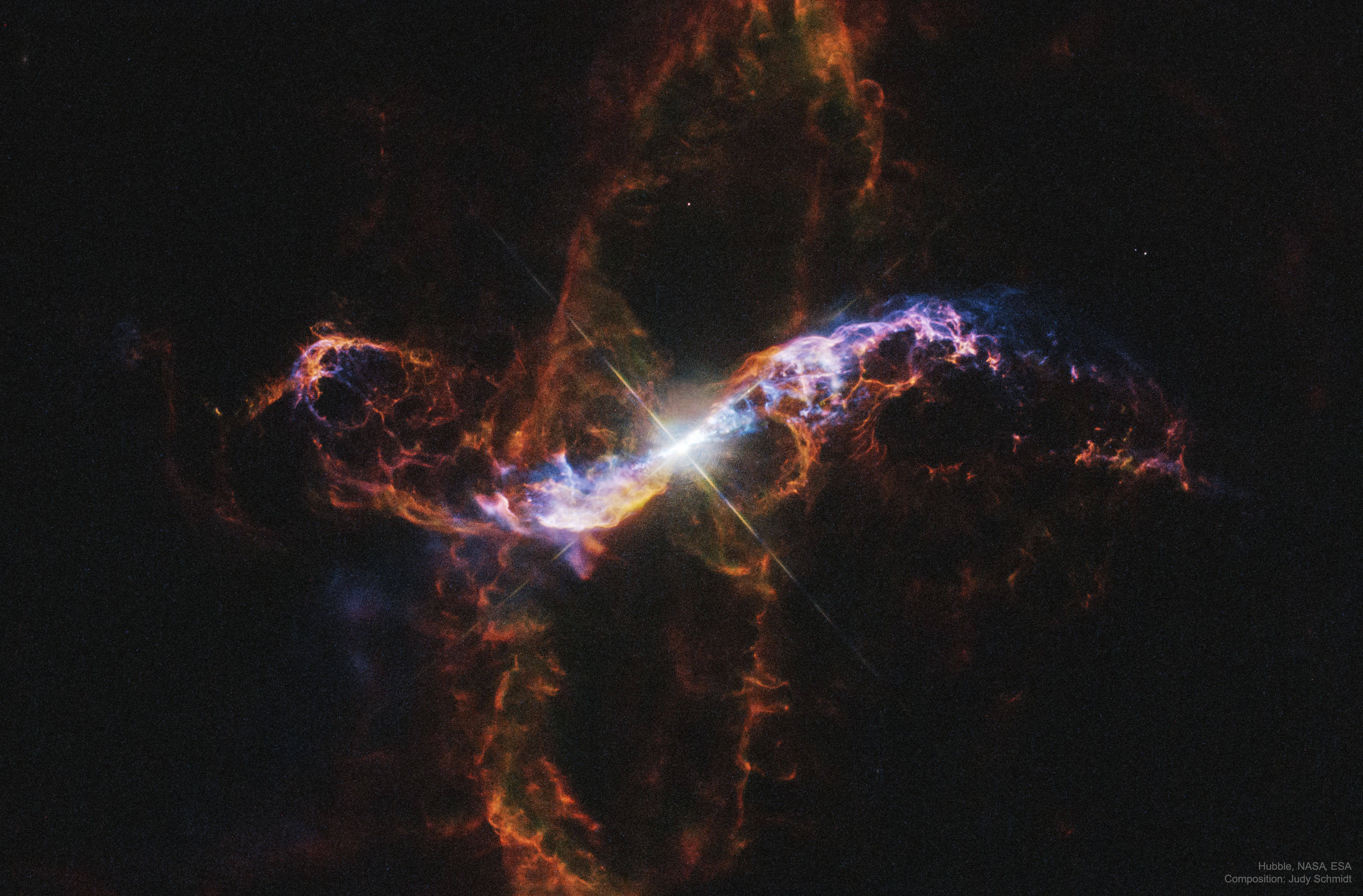

Bildcredit: Hubble, NASA, ESA; Bearbeitung und Lizenz: Judy Schmidt

Der veränderliche Stern R Aquarii ist ein Doppelsternsystem, das wechselwirkt. Es besteht aus zwei Sternen, die offenbar in enger symbiotischer Beziehung stehen. Schon mit einem Fernglas sieht man im Laufe eines Jahres, wie sich seine Helligkeit verändert. Das faszinierende System ist etwa 710 Lichtjahre entfernt. Es besteht aus einem kühlen Roten Riesenstern und einem heißen, dichten Weißen Zwergstern. Die beiden kreisen auf ihren Bahnen um ein gemeinsames Massezentrum.

Das sichtbare Licht des Doppelsterns stammt großteils vom Roten Riesen. Er ist ein veränderlicher Mira-Stern mit langer Periode. Der kleine, dichte Weiße Zwerg zog mit seiner Gravitation Materie aus der weiten Hülle des kühlen Riesensterns auf seine Oberfläche. Das löste eine thermonukleare Explosion, bei der Materie in den Raum geschleudert wurde.

Dieses Bild stammt vom Weltraumteleskop Hubble. Es zeigt den Trümmerring, der sich immer noch ausdehnt. Er ist etwas kleiner als ein Lichtjahr und entstand bei einer Explosion, die man Anfang der 1770er-Jahre beobachten konnte. Die Entwicklung dynamischer Ereignisse, bei denen die energiereiche Strahlung im System R Aquarii entsteht, verstehen wir weniger gut. Sie werden seit dem Jahr 2000 in den Daten des Röntgen-Observatoriums Chandra beobachtet.