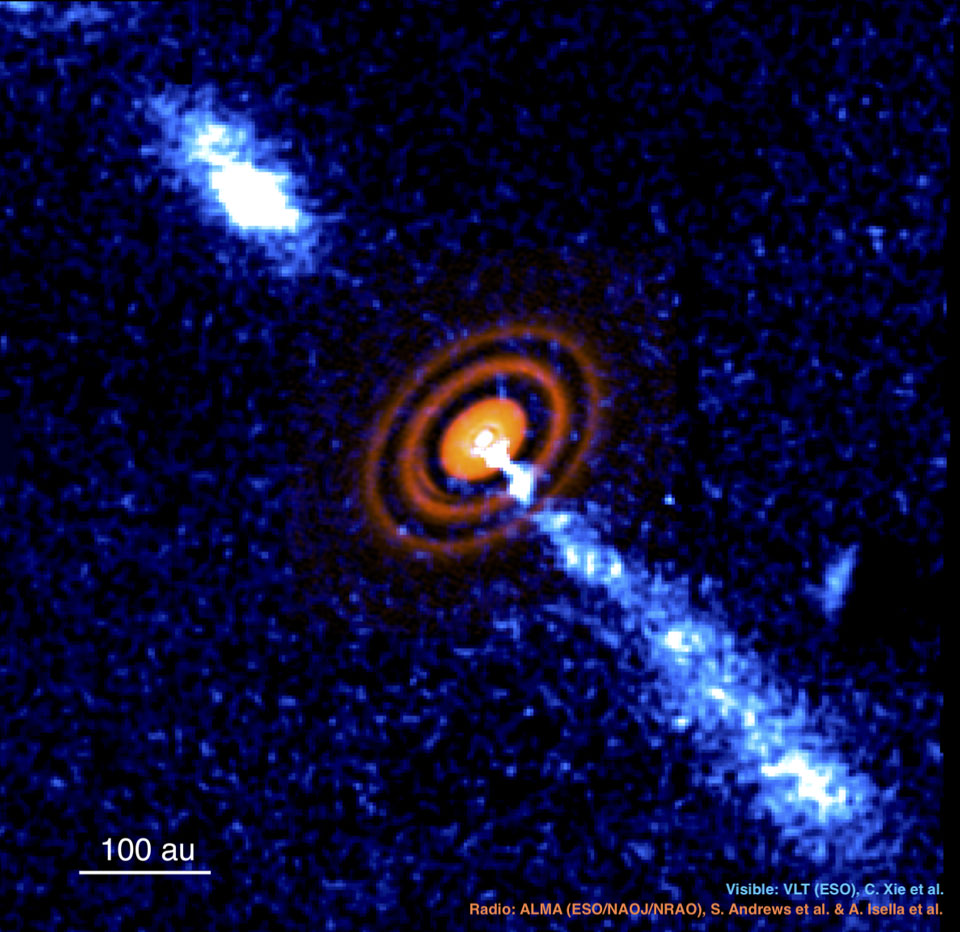

Bildcredit: Sichtbares Licht: VLT/MUSE (ESO); Radiowellen: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Beschreibung: Wie entstehen diese Strahlströme bei der Sternbildung? Das ist nicht bekannt, doch aktuelle Bilder des jungen Sternsystems HD 163296 sind sehr aufschlussreich. Der Zentralstern auf diesem Bild befindet sich noch in der Entstehung, er ist aber bereits von einer rotierenden Scheibe und einem nach außen strömenden Strahl umgeben.

Die Scheibe wurde in Radiowellen abgebildet, die mit dem Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Chile aufgenommen wurden. Die Lücken darin sind wahrscheinlich durch die Schwerkraft sehr junger Planeten entstanden.

Der Strahlstrom wurde vom Very Large Telescope (VLT, ebenfalls in Chile) in sichtbarem Licht aufgenommen, er verströmt schnell bewegtes Gas – großteils Wasserstoff – vom Zentrum der Scheibe aus. Das System reicht über das Hundertfache der Entfernung Erde-Sonne (AE).

Die Details dieser neuen Beobachtungen werden nun ausgewertet, um die Vermutung zu untermauern, dass die Strahlen zumindest teilweise von Magnetfeldern in der rotierenden Scheibe erzeugt und geformt werden. Künftige Beobachtungen von HD 163296 und ähnlicher Sternbildungssysteme können helfen, die Details zu klären.

Astrophysiker*innen: Mehr als 2500 Codes in der Astrophysics Source Code Library

Zur Originalseite