Bildcredit: Mars Exploration Rover Mission, Texas A&M, Cornell, JPL, NASA

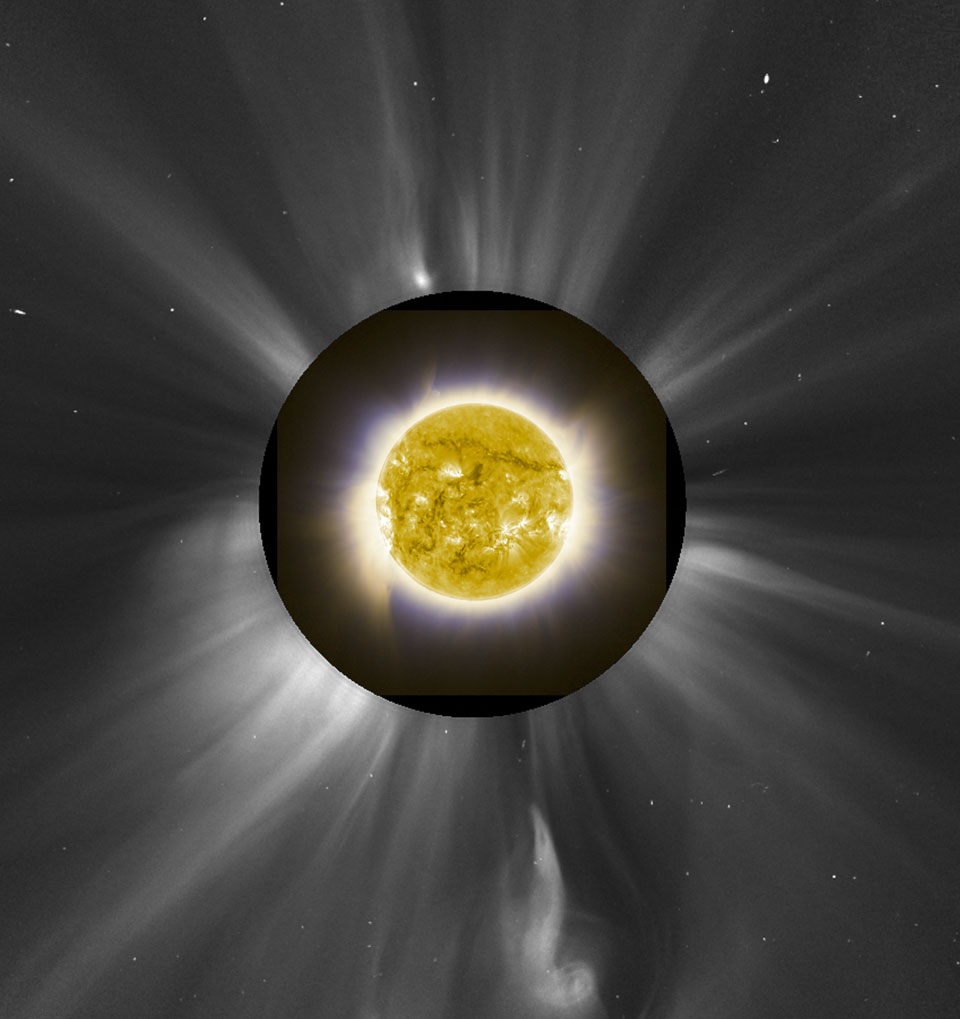

Wie sieht ein Sonnenuntergang auf dem Mars aus? Das wollte man 2005 mit dem Roboter-Rover Spirit herausfinden. Der Rover beobachtete, wie die Sonne langsam unter den fernen Rand des Kraters Gusev sank. Die Farben im Bild wurden leicht verstärkt und so dargestellt, wie sie das Auge eines menschlichen Forschers sehen würden.

In der dünnen Atmosphäre sind feine Mars-Staubteilchen verteilt. Sie verleihen dem Himmel eine rötliche Farbe. Doch der Staub streut auch blaues Licht nach vorne. Daher erscheint der Himmel in der Nähe der untergehenden Sonne bläulich. Der Mars ist weiter von der Sonne entfernt. Daher leuchtet die Sonne etwas weniger hell als auf der Erde. Ihr scheinbarer Durchmesser ist um etwa zwei Drittel kleiner als auf der Erde.

Durch Bilder wie dieses lernen Forschende nicht nur etwas über die Atmosphäre des Mars, sondern über Atmosphären im ganzen Sonnensystem, auch die unserer Erdenheimat.