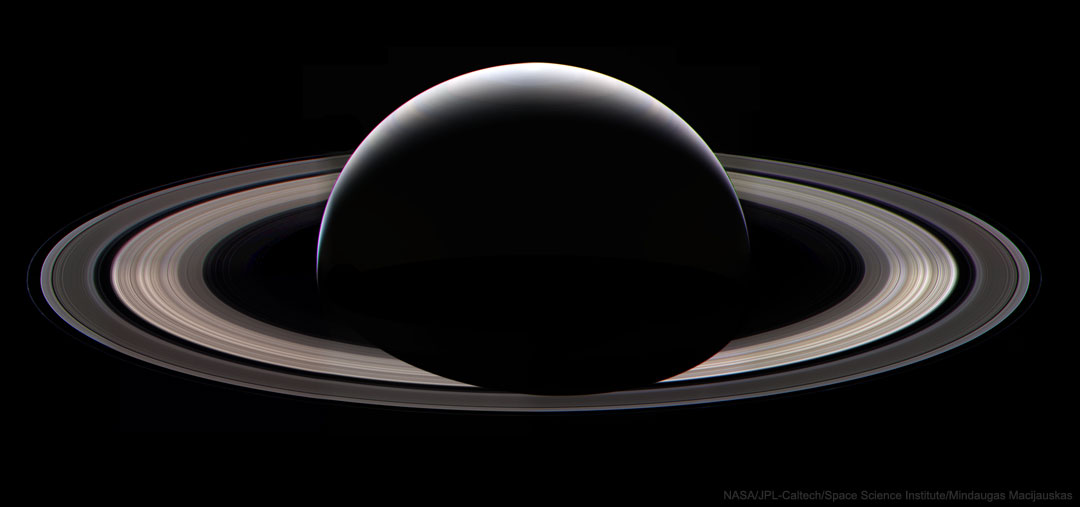

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Institut für Weltraumforschung, Mindaugas Macijauskas

Saturn ist ein heller Planet am Nachthimmel. Sein Anblick im Teleskop macht den äußeren Gasplaneten mit seinen wunderschönen Ringen oft zum Höhepunkt bei Sternführungen. Doch diese fantastische Ansicht von Saturns Ringen und seiner Nachtseite ist für keine Teleskope auf der Erde nicht möglich. Aus dem inneren Sonnensystem sehen wir nur die Tagseite von Saturn.

Dieses Bild zeigt Saturns schmale Sichel, die von der Sonne beschienen wird, und die Schatten der Nacht über seinem weiten und komplexen Ringsystem. Es stammt von der Raumsonde Cassini. 13 Jahre lang war das Raumfahrzeug, das von der Erde aus ferngesteuert wurde, in einer Umlaufbahn um Saturn. Am 15. September 2017 wurde Cassini schließlich in die Atmosphäre des Gasriesen gelenkt.

Dieses schöne Mosaik entstand aus Bildern von Cassinis Weitwinkelkamera. Sie wurden erst zwei Tage vor Cassinis endgültigem Eintauchen in Saturn aufgenommen. Wir sehen Saturns Nacht erst wieder, wenn das nächste Raumschiff von der Erde dem Planeten einen Besuch abstattet.