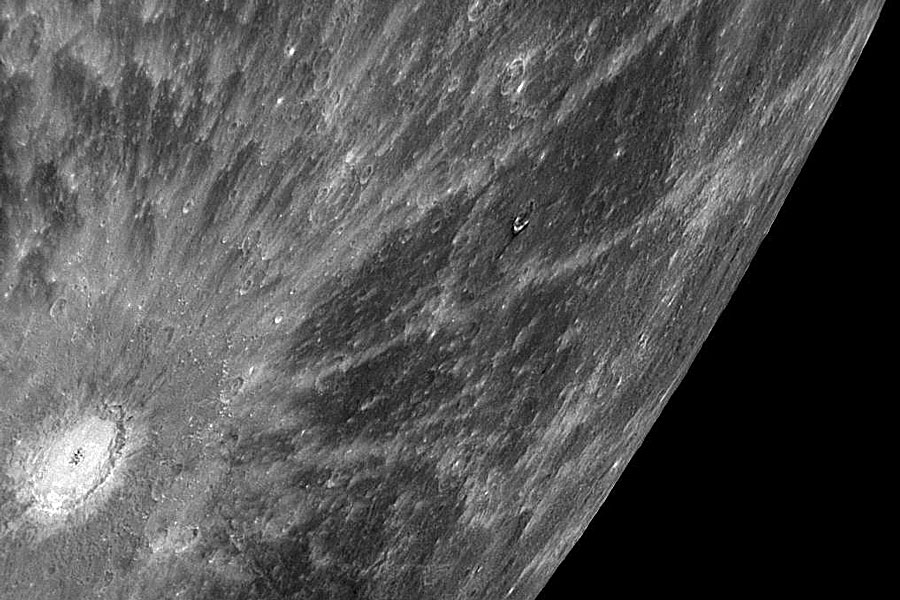

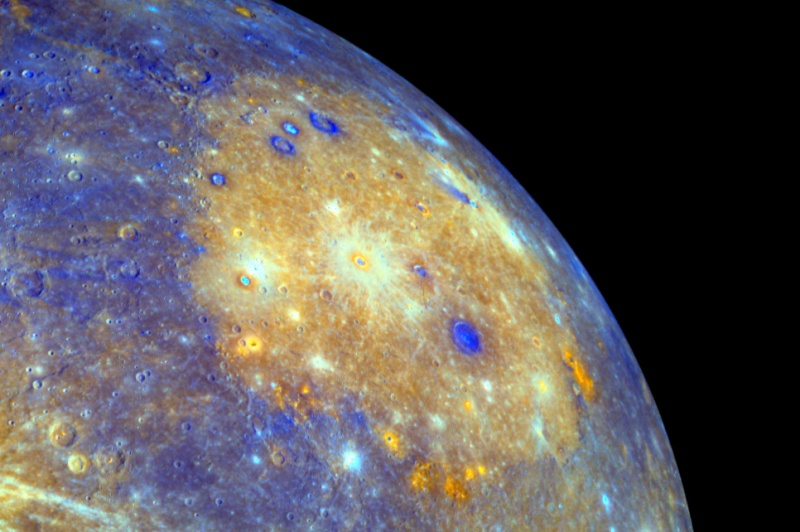

Beschreibung: Wie sieht die Erde aus, wenn man sie vom Planeten Merkur aus betrachtet? Die Raumsonde MESSENGER zeigte das, als sie vor zirka drei Monaten bei ihrer größten Annäherung an die Sonne zur Erde blickte. Erde und Mond sind der Doppelpunkt links im Bild. Allerdings war MESSENGER nicht bei Merkur, als sie das Bild fotografierte, sondern an einem Ort, wo die Aussicht ähnlich war.

Vom Merkur aus erscheinen die Erde und ihr relativ großer Mond immer als kleine Kreise, die Sonnenlicht reflektieren, sie zeigen niemals eine Sichelphase. MESSENGER ist seit seinem Start im Jahr 2004 bereits dreimal an Merkur vorbeigeschwirrt und schwenkt planmäßig im März 2011 in den Orbit des innersten Planeten ein.