Illustrationscredit: NASA, SVS, Adler, U. Chicago, Wesleyan

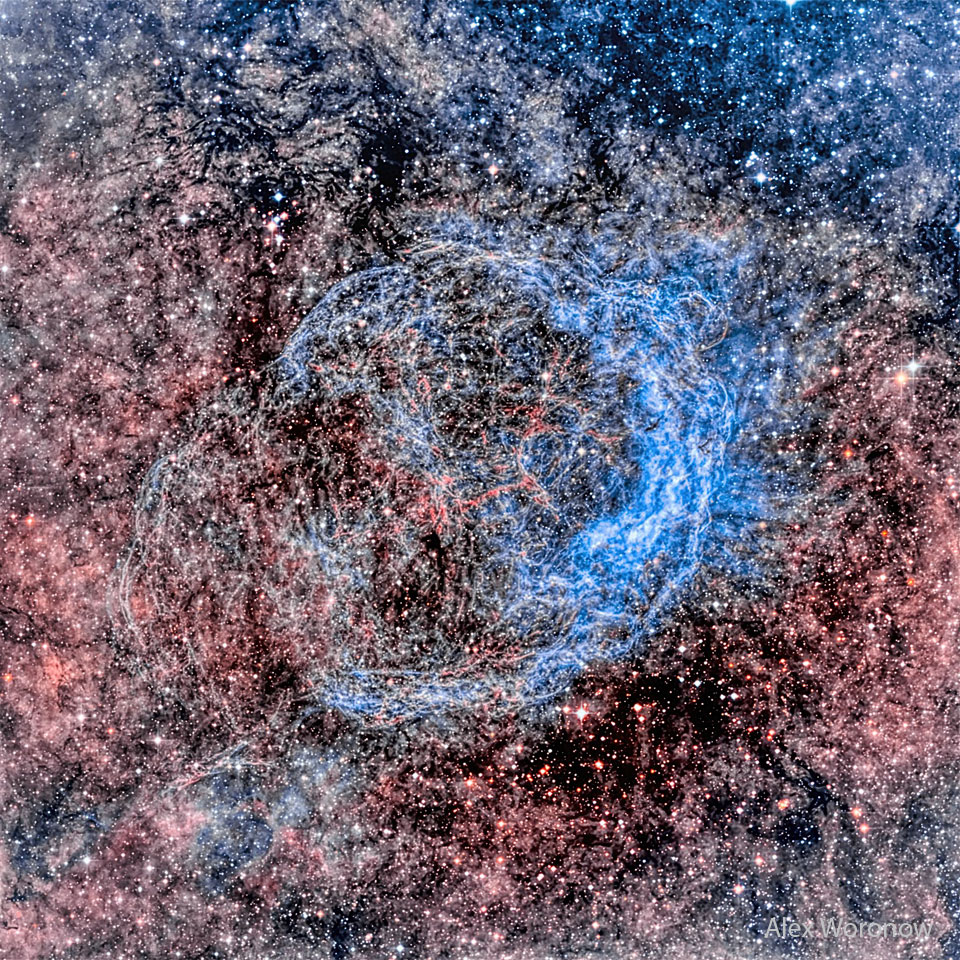

Die Sterne sind nicht allein. In der Scheibe unserer Galaxis, der Milchstraße, besteht etwa 10 Prozent der sichtbaren Materie aus Gas. Es wird als interstellares Medium (ISM) bezeichnet. Das ISM ist nicht überall gleich verteilt, sondern etwas fleckig, sogar in der Nähe der Sonne.

Es kann ziemlich schwierig sein, das lokale ISM zu messen, denn es ist sehr schwach und sendet wenig Licht aus. Dieses Medium besteht überwiegend aus Wasserstoff. Es absorbiert einige charakteristische Farben aus dem Licht der nächstgelegenen Sterne.

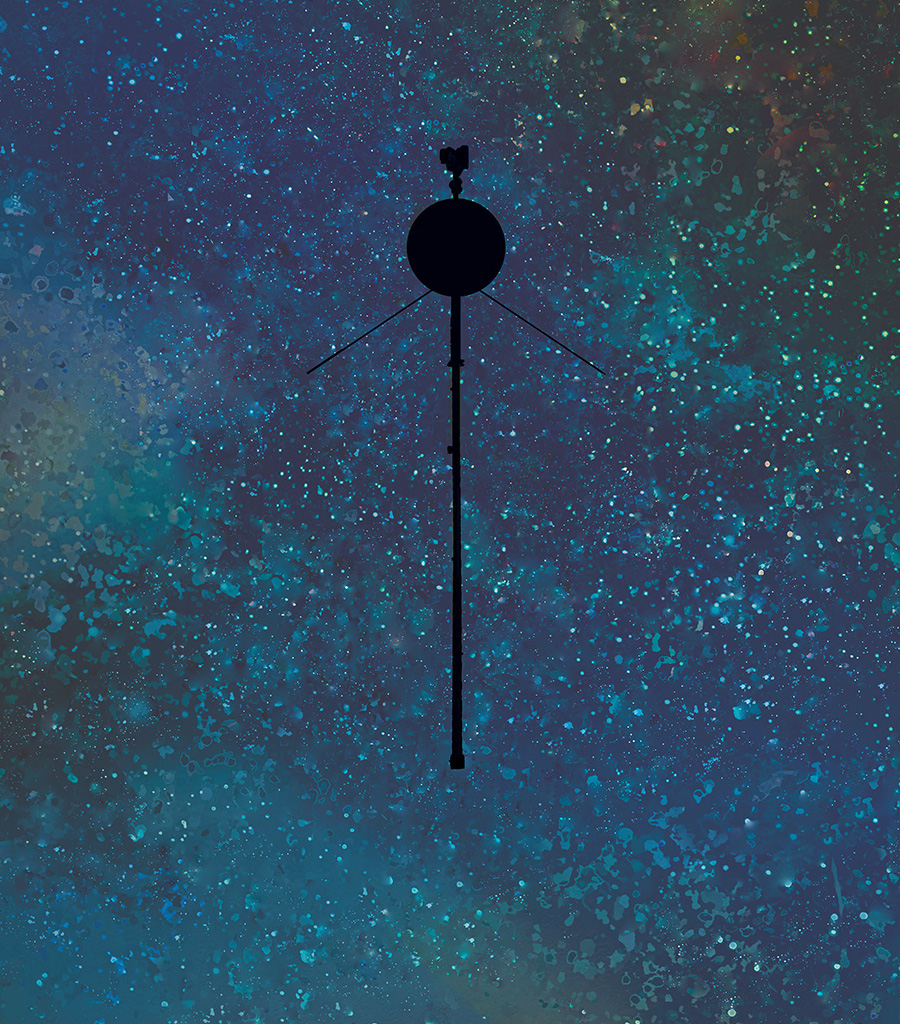

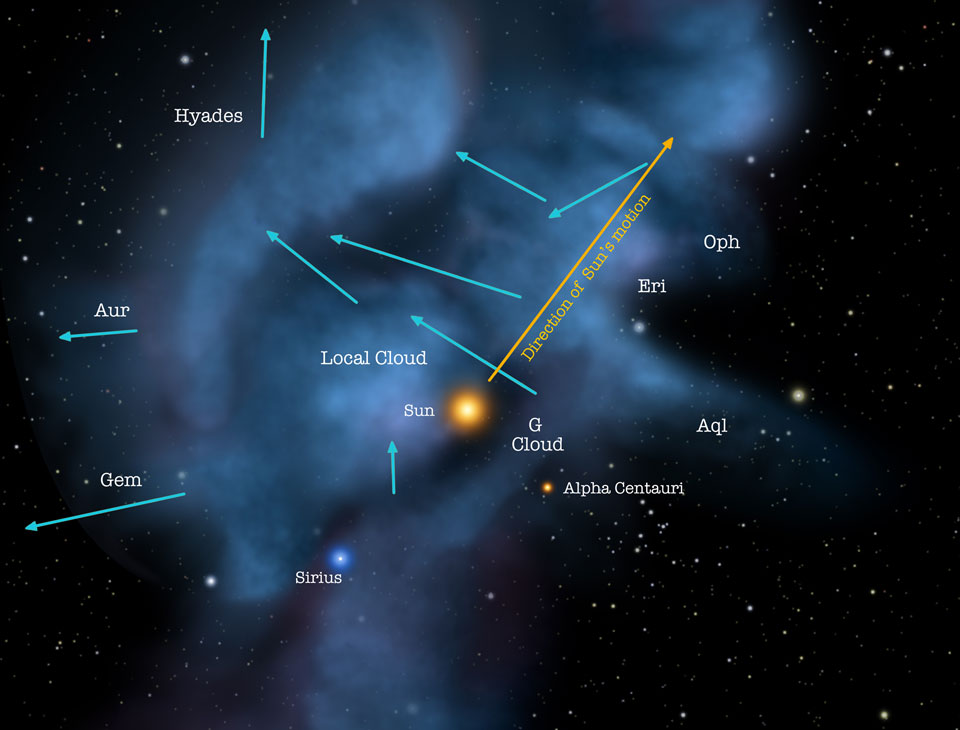

Hier ist eine Arbeitskarte des lokalen ISM in einem Bereich von 20 Lichtjahren. Sie basiert auf laufenden Beobachtungen und Teilchenfunden des Satellitenteleskops Interstellar Boundary Exporer satellite (IBEX) im Erdorbit.

Diese Beobachtungen zeigen, dass sich unsere Sonne durch eine Lokale Interstellare Wolke bewegt. Diese Wolke fließt aus der Scorpius-Centaurus-Assoziation. Das ist ein Gebiet, in dem Sterne entstehen. In den nächsten 10.000 Jahren verlässt unsere Sonne vermutlich die Lokale Wolke. Sie wird auch Lokale Flocke genannt.

Am lokalen ISM gibt es noch viel zu erforschen. Dazu gehören Details wie die Frage nach seiner Verteilung. Wir wissen auch wenig über seinen Ursprung und darüber, wie es die Sonne und die Erde beeinflusst. Die Messungen des Weltraumteleskops IBEX zeigen auch etwas, das überrascht: Die Richtung, aus der neutrale interstellare Teilchen durch unser Sonnensystem fließen, ändert sich stetig.