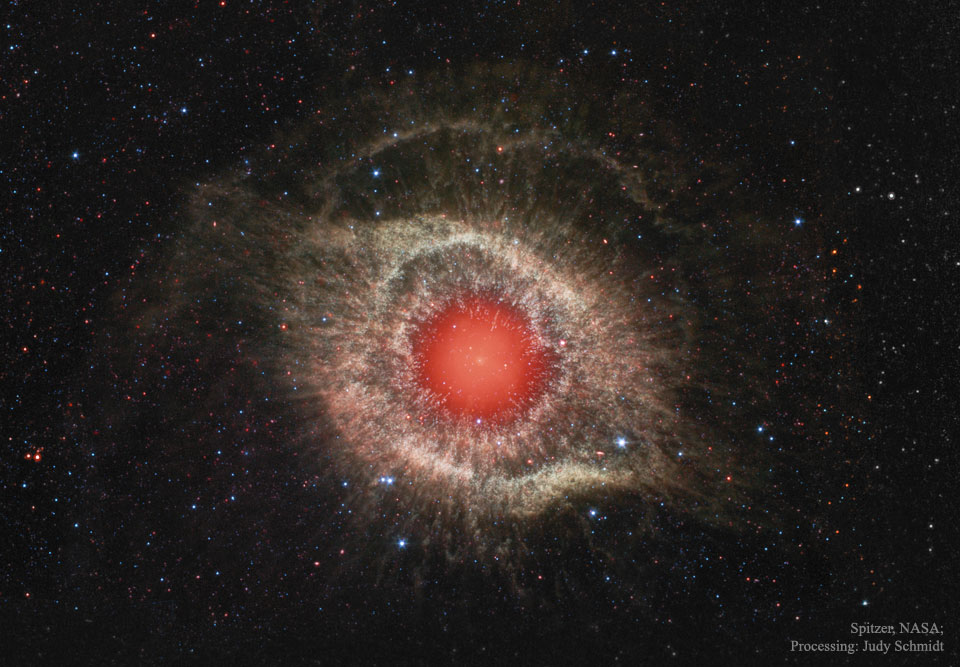

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Weltraumteleskop Spitzer; Bearbeitung: Judy Schmidt

Warum leuchtet dieses kosmische Auge so rot? Wegen des Staubs. Das Bild stammt vom robotischen Weltraumteleskop Spitzer. Es zeigt den gut untersuchten Helixnebel (NGC 7293) in Infrarotlicht. Der Nebel ist etwa 700 Lichtjahre entfernt und liegt im Sternbild Wassermann. Er ist eine Hülle aus Staub und Gas um einen zentralen Weißen Zwerg. Sein Durchmesser beträgt zwei Lichtjahre.

Seit Langem gilt er als gutes Beispiel für einen planetarischen Nebel. Das ist das Endstadium in der Entwicklung eines sonnenähnlichen Sterns. Die Daten von Spitzer zeigen, dass der Zentralstern im Nebel von einem überraschend hellen Leuchten in Infrarot umgeben ist. Modelle zeigen, dass das infrarote Leuchten von einer Staub- und Trümmerwolke stammen könnte. Das nebelartige Material wurde vielleicht vor Tausenden Jahren vom Stern ausgestoßen.

Der nahe Staub entstand womöglich bei Kollisionen von Objekten, die sich in einem Speicher befinden, ähnlich wie der Kuipergürtel oder die Oortsche Wolke im Sonnensystem, aus der viele Kometen stammen. Die kometenähnlichen Körper bei einem möglichen fernen Planetensystem um den Zentralstern des Nebels hätten in diesem Fall sogar das dramatische Endstadium der Sternentwicklung überstanden.