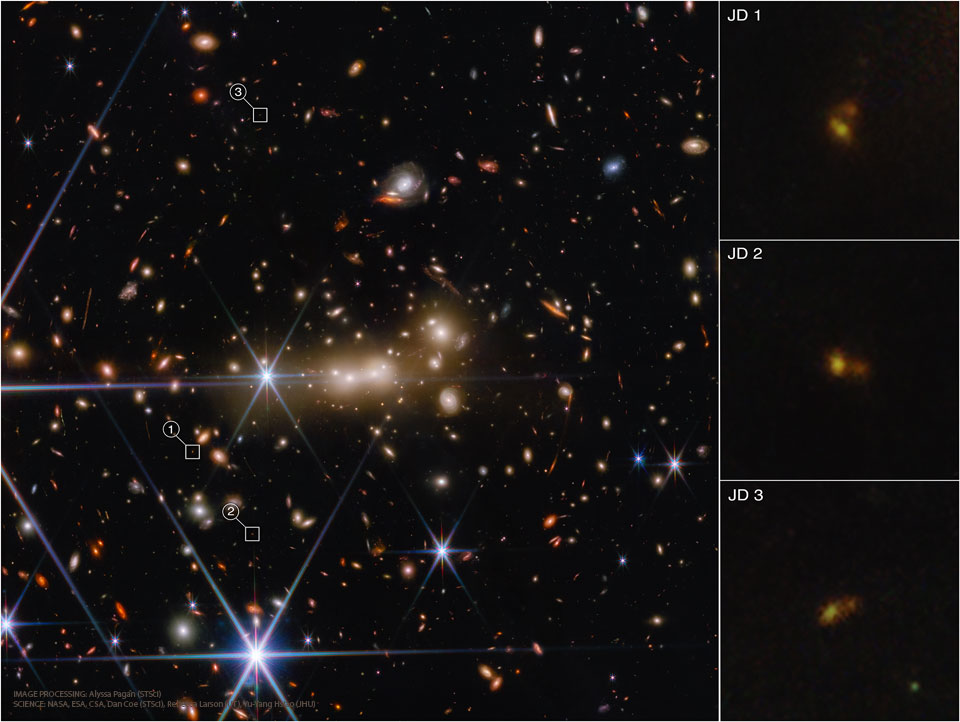

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, STScI, NIRCam

Dieses atemberaubende Bild wurde vor einem Jahr veröffentlicht. Damals begann das Weltraumteleskop James Webb mit seiner Erforschung des Kosmos. Diese Ansicht des frühen Universums im südlichen Sternbild Fliegender Fisch (Volans) wurde 12,5 Stunden mit Webbs Insrtrument NIRCam belichtet.

Die Einzelsterne mit sechs Spitzen liegen in unserer Milchstraße. Das Muster ihrer Beugungsspitzen ist typisch für die 18 sechseckige Spiegelsegmente von Webb, die wie ein einziger 6,5 Meter großer Primärspiegel zusammenwirken. Die mehrere Tausend Galaxien im Sichtfeld gehören zu dem Galaxienhaufen SMACS0723-73, der etwa 4,6 Milliarden Lichtjahre entfernt ist.

Die leuchtenden Bögen, die das detailreiche Feld durchdringen, sind Galaxien, die sogar noch weiter entfernt sind. Ihre Bilder werden durch die Masse des Galaxienhaufens verzerrt und vergrößert. Diese Masse wird von Dunkler Materie bestimmt. Es ist der sogenannte Gravitationslinseneffekt.

Auch das Licht der beiden Einzelbögen unter dem hellen gezackten Stern wurde mit Webbs Instrument NIRISS untersucht. Das Ergebnis lässt vermuten, dass die beiden Bögen Bilder derselben Hintergrundgalaxie sind. Das Licht dieser Galaxie brauchte etwa 9,5 Milliarden Jahre, um zum Weltraumteleskop James Webb zu gelangen.