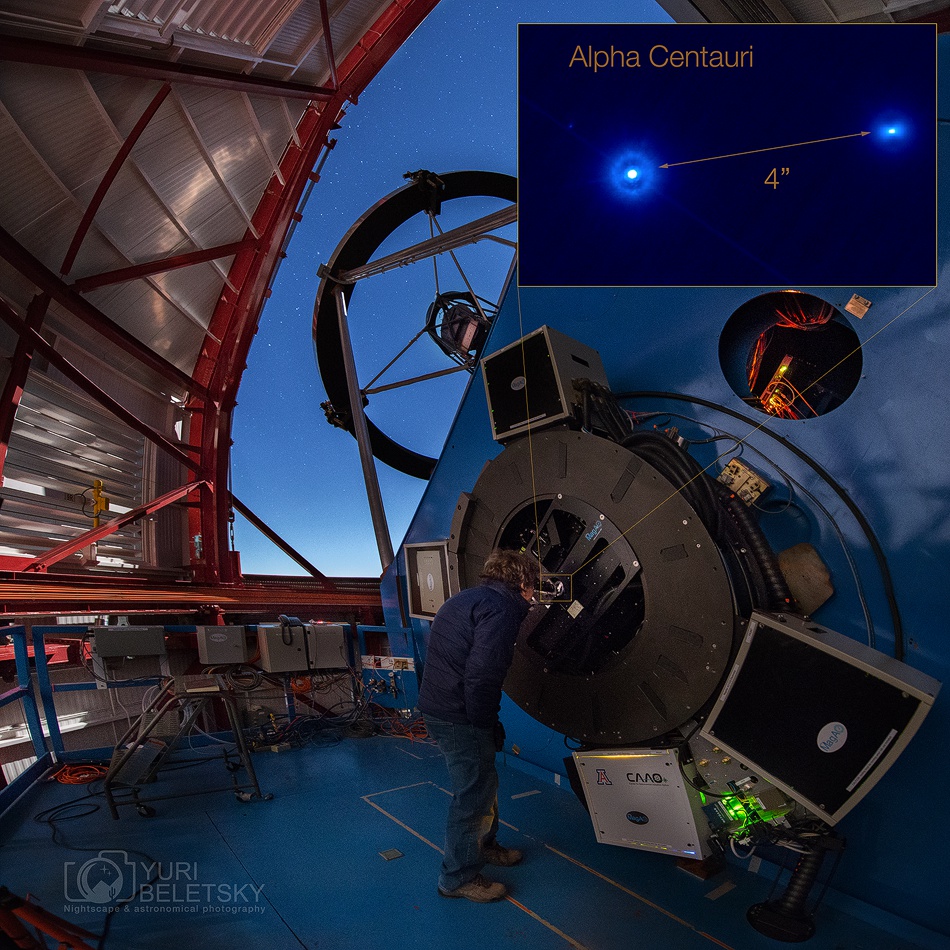

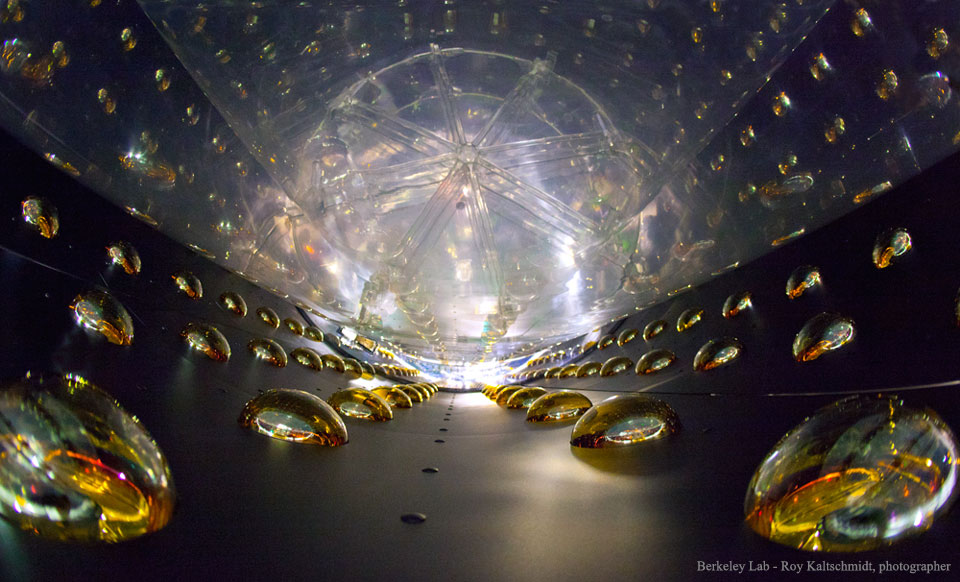

Bildcredit und Bildrechte: DOE, Berkeley Lab – Roy Kaltschmidt, Fotograf

Warum gibt es im Universum mehr Materie als Antimaterie? Man wollte diesen Aspekt der Teilchenphysik besser verstehen. Daher starteten Energie-Ministerien von China und den USA das Daya-Bay-Experiment. Unter dickem Gestein stehen die acht Daya-Bay-Detektoren. Sie beobachten Antineutrinos, die von sechs Kernreaktoren in der Nähe ausgesandt werden. Ihr Standort liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Hongkong in China.

Der Blick mit einer Kamera in einen Detektor von Daya Bay zeigt Photonen-Sensoren. Sie messen das zarte Licht, das entsteht, wenn die Antineutrinos mit Flüssigkeiten im Detektor wechselwirken.

Erste Ergebnisse zeigen, dass der Anteil einer Art Antineutrinos, die sich in andere verwandeln, unerwartet hoch ist. Falls sich das bestätigt, könnte das bedeuten, dass es eine noch unentdeckte Art Neutrinos gibt. Das würde das Verständnis der Menschheit der grundlegenden Wechselwirkungen von Teilchen in den ersten Sekunden nach dem Urknall verändern.