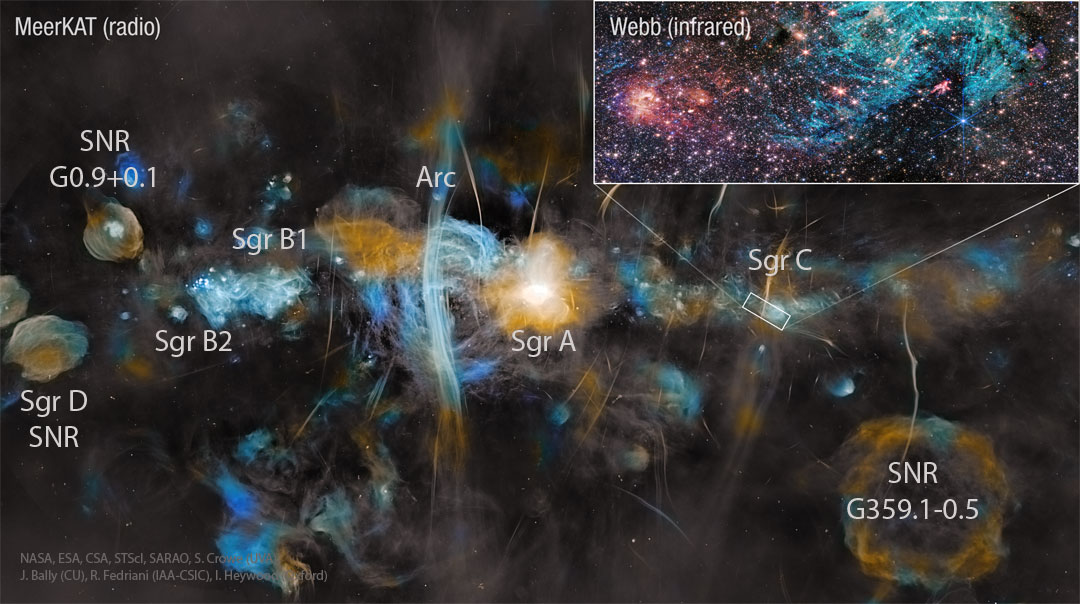

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, STScI, SARAO, S. Crowe (UVA), J. Bally (CU), R. Fedriani (IAA-CSIC), I. Heywood (Oxford)

Was geht im Zentrum unserer Galaxie vor sich? Mit optischen Teleskopen ist das schwer zu beurteilen, denn der Staub zwischen den Sternen verschluckt das sichtbare Licht. In anderen Wellenlängen wie dem Radiobereich kann man das galaktische Zentrum beobachten. Dann ist es eine interessante und aktive Region.

Dieses Bild zeigt das Zentrum unserer Milchstraße. Es entstand mit MeerKAT, einer Anlage aus 64 Radioteleskopen in Südafrika. Das Panorama ist am Himmel so breit wie vier Vollmonde, also 2 Grad. Weil es lange belichtet wurde, zeigt es viele Details. Ihr könnt viele bekannte Quellen klar und detailliert erkennen. Viele tragen das Präfix „Sgr“, weil das galaktische Zentrum im Sternbild Schütze (Sagittarius) liegt.

Im Zentrum unserer Galaxis liegt Sgr A*. Dort ist das zentrale, extrem massereiche Schwarze Loch der Milchstraße. Andere Radioquellen im Bild sind nicht so gut erforscht. Dazu zählen der Bogen links neben Sgr A* und viele fadenartige Strukturen.

Das Weltraumteleskop James Webb hat kürzlich einen kleinen Himmelsbereich beobachtet. Dabei untersuchte man die Auswirkungen von Magnetfeldern auf die Sternentstehung. Das Bild der Infrarotkamera ist rechts oben eingefügt.