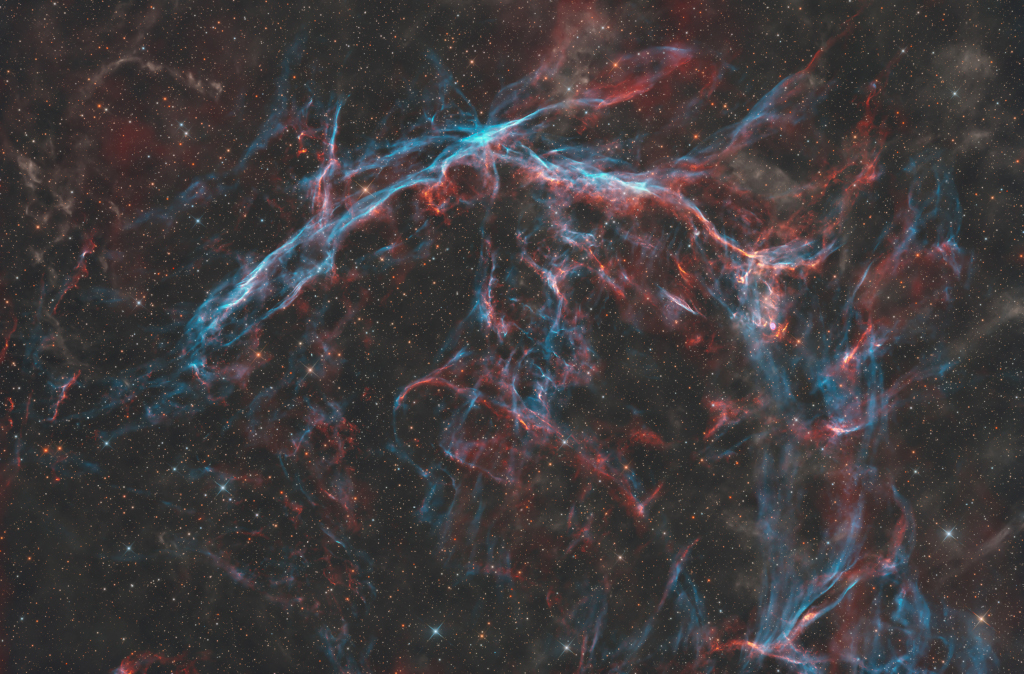

Bildcredit und Bildrechte: Thomas Lelu

Im Zentrum von CTA 1 befindet sich ein „stiller Pulsar„. 1960 entdeckten Astronomen*, dass der Supernova-Überrest im Radiowellenbereich aktiv ist. Sie erkannten ihn als Überrest der Explosion eines massereichen Sterns. Doch bei dem Pulsar entdeckte man keine Radiopulse. Man erwartete, dass vom kollabierten Kern des Sterns ein rotierender Neutronenstern übrig bleibt.

Bei der ursprünglichen Supernova-Explosion vor 10.000 Jahren blieb eine interstellare Trümmerwolke zurück. Sie ist in optischen Wellenlängen kaum zu erkennen. Noch immer dehnen sich die Stoßfronten aus. Das ist auf diesem lange belichteten Bild zu sehen, das mit einem Teleskop erstellt wurde. Der Sternenrest ist etwa 2 Grad groß. Er reicht über ein Sternfeld im nördlichen Sternbild Kepheus.

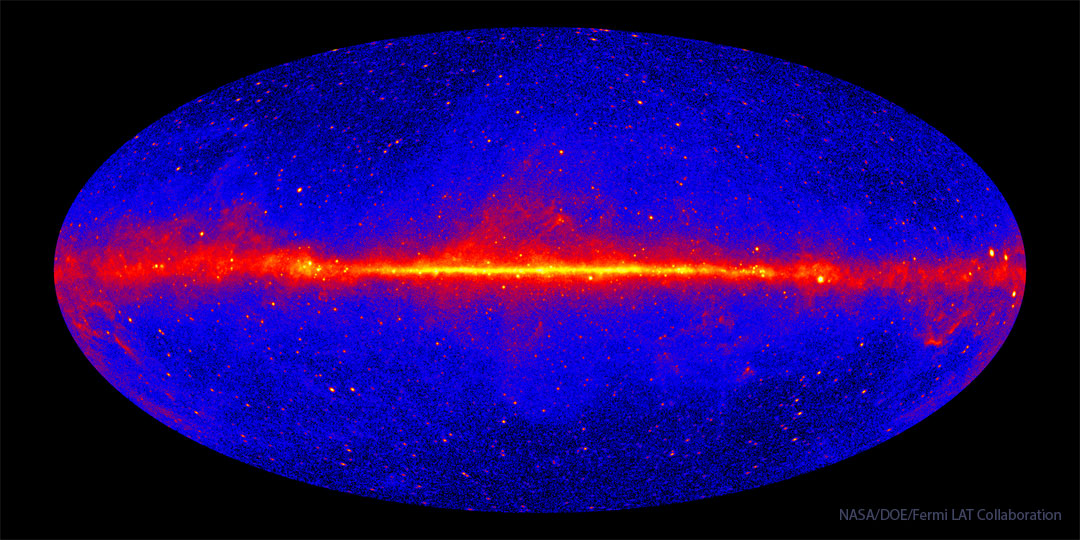

Zwar wurde seither in Radiowellenlängen kein Pulsar entdeckt. Doch das Gammastrahlen-Weltraumteleskop Fermi entdeckte im Jahr 2008 die gepulste Emission von CTA 1. Man erkannte ihn als der rotierende Neutronenstern des Supernova-Überrests. Die Quelle ist die erste einer neuen Klasse von Pulsaren. Diese Art Pulsare sendet keine Impulse im Radiowellenbereich, pulsiert aber in energiereicher Gammastrahlung.