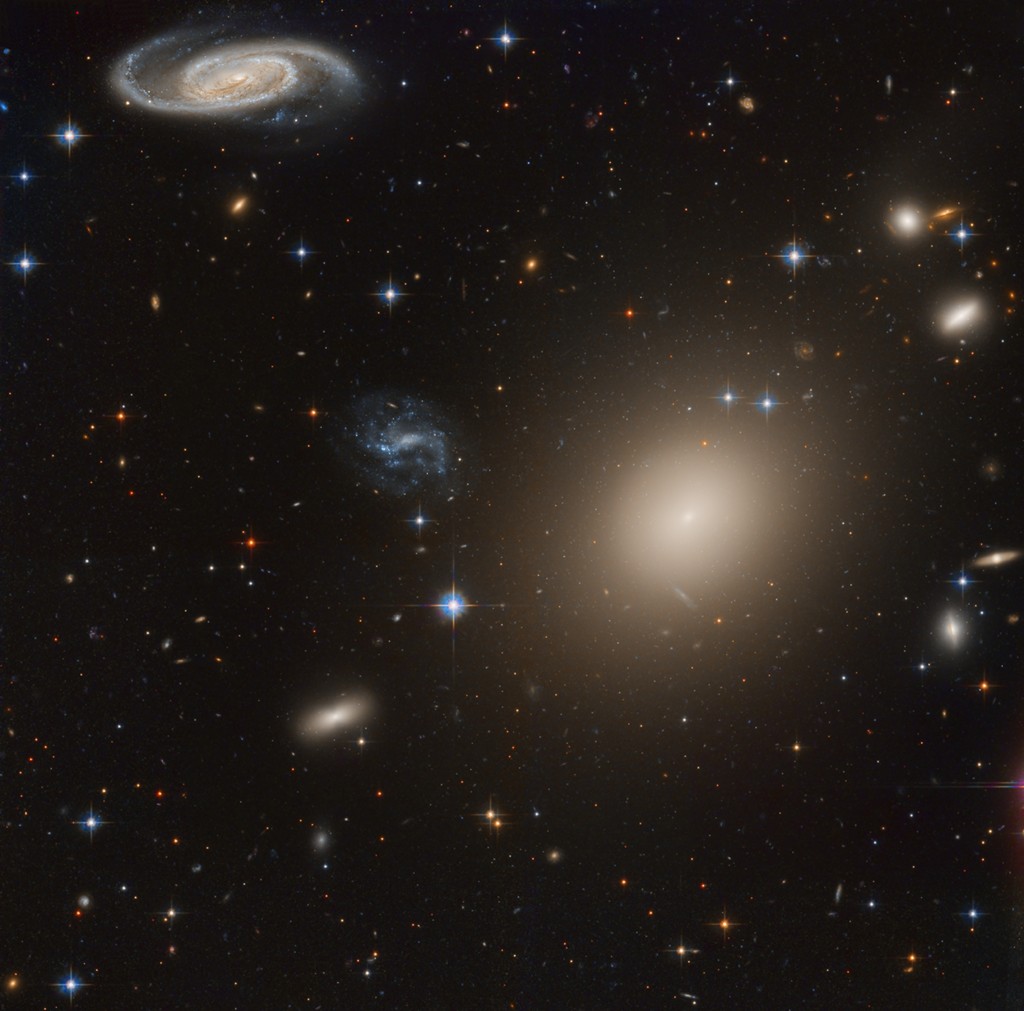

Bildcredit: NASA, ESA und das LEGUS-Team

Beschreibung: Die schöne Spiralgalaxie NGC 6744 ist fast 175.000 Lichtjahre groß – größer als unsere Milchstraße. Sie liegt ungefähr 30 Millionen Lichtjahre entfernt im südlichen Sternbild Pfau, ihre galaktische Scheibe zeigt zu unserer Sichtlinie. Diese Hubble-Nahaufnahme des nahen Inseluniversums zeigt etwa 24.000 Lichtjahre in der Zentralregion von NGC 6744 als detailreiches Porträt, das sichtbares Licht und Ultraviolettbilddaten kombiniert.

Im gelblichen Kern der riesigen Galaxie dominiert das sichtbare Licht alter, kühler Sterne. Jenseits des Kerns liegen rosarote Sternbildungsregionen und junge Sternhaufen, die entlang der inneren Spiralarme verstreut sind. Die jungen Sternhaufen leuchten hell in Ultraviolettwellenlängen und sind in Blau- und Magentafarbtönen dargestellt.