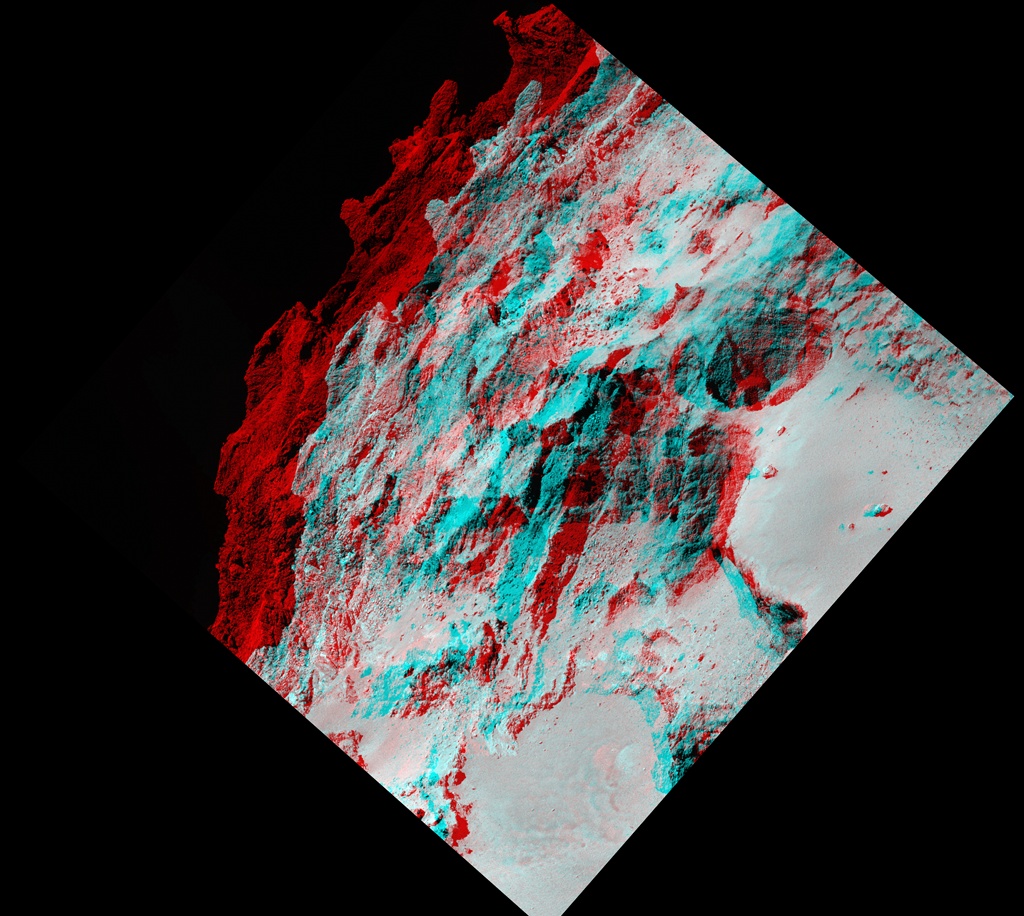

Bildcredit: ESA, Rosetta, MPS, OSIRIS; UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA – Stereo: D.Romeuf, G.Faury, P.Lamy

Nehmt eure rot-cyanfarbige Brille und seht damit die Oberfläche des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko an. Er ist auch als Komet 67P bekannt. Für die Anaglyphe wurden zwei Bilder der Telekamera OSIRIS der Raumsonde Rosetta kombiniert. Die Bilder stammen vom 22. September 2014.

Die schroffe, felsige Landschaft in 3D liegt in der Region Seth auf dem zweilappigen Kern des Kometen. Sie ist etwa 985 mal 820 Meter groß und von runden Graten übersät. In den Vertiefungen und an den abgeflachten Regionen sind Felsbrocken und Trümmer verteilt. Die große runde Grube im Vordergrund mit steilen Wänden ist etwa 180 Meter groß.

Rosettas Mission zum Kometen endete im September 2016, als die Raumsonde bei einem kontrollierten Absturz zur Oberfläche des Kometen gelenkt wurde.