Bildcredit und Bildrechte: Babak Tafreshi (TWAN)

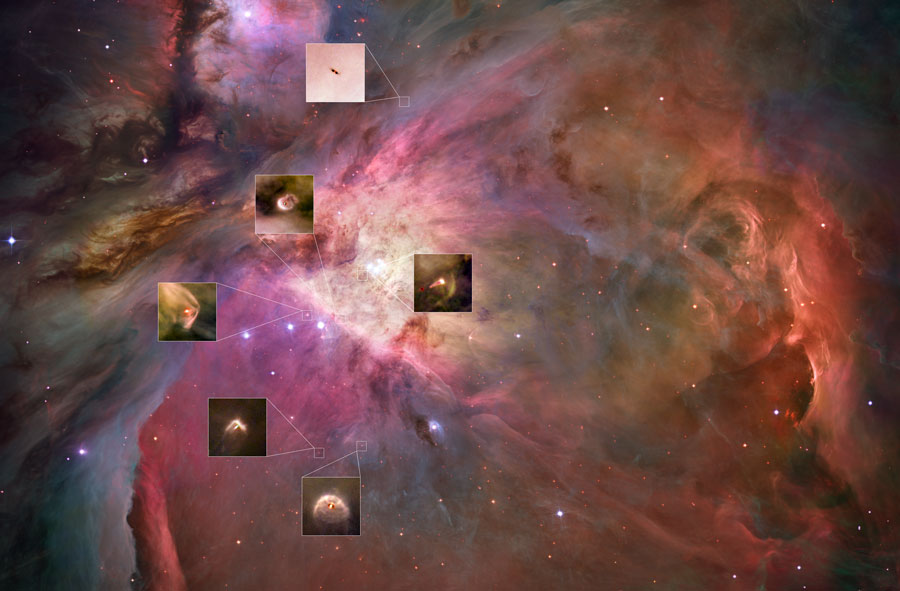

Beschreibung: Setzt man einen Satelliten in eine etwa 42.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernte kreisförmige Umlaufbahn (zirka 36.000 Kilometer über der Oberfläche), umrundet er die Erde einmal in 24 Stunden. Das der Rotationsperiode der Erde, daher wird diese Bahn als geosynchroner Orbit bezeichnet. Wenn dieser Orbit auch noch in der Ebene des Äquators liegt, steht der Satellit am Himmel über einer festen Erdposition in einem geostationären Orbit.

Wie in den 1940er Jahren von dem Visionär Arthur C. Clark vorhergesagt, werden geostationäre Umlaufbahnen kommerziell für Kommunikations- und Wettersatelliten genützt – ein inzwischen gut bekanntes Szenario für Astrofotografen. Langzeitbelichtungen des Nachthimmels, die mit Teleskopen aufgenommen werden und den Sternen folgen, erfassen auch geostationäre Satelliten weit über der Erdoberfläche, die im Sonnenlicht blinken, das hoch über der Erde noch leuchtet. Weil alles zusammen mit der Erdrotation vor dem Hintergrund der Sterne wandert, hinterlassen die Satelliten Spuren, die scheinbar auf einer Bahn über die himmlische Landschaft ziehen.

Diese Weitwinkelansicht der Orion-Region, die sich am Himmelsäquator befindet, wurde mit Einzelbildern ergänzt, um eine 10 Minuten lange Belichtungszeit zu erhalten. Sie zeigt Orions Gürtelsterne und bekannte Nebel zusammen mit vielen 2,5 Grad langen Spuren geostationärer Satelliten. Die Einzelbilder stammen von einem Film, welcher der geostationären Satellitenautobahn folgt.