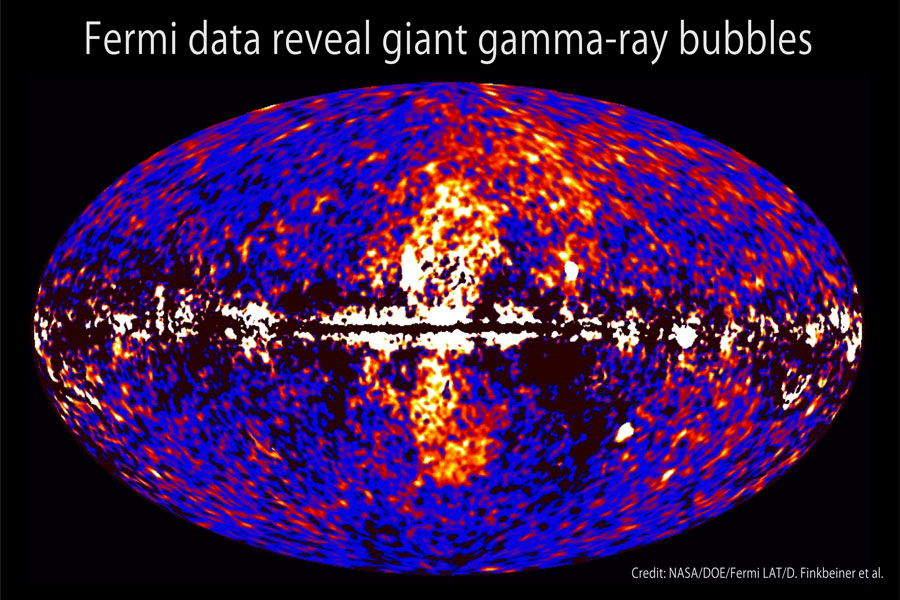

Credit: NASA, DOE, Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop, LAT-Detektor, D. Finkbeiner et al.

Beschreibung: Wusstet ihr, dass sich in unserer Galaxis, der Milchstraße, riesige Blasen befinden, die Gammastrahlen aus der Richtung des galaktischen Zentrums aussenden? Nein? Das wusste auch sonst niemand. Im Lauf der letzten zwei Jahre wurden die Daten des Satelliten Fermi im Erdorbit immer schärfer, und damit wurde eine große, ungewöhnliche Struktur in der Richtung unseres galaktischen Zentrums immer deutlicher erkennbar.

Die beiden Blasen sind zusammen als das rot und weiß gefleckte Oval erkennbar, das die Mitte dieses gestern veröffentlichten Ganzhimmelsbildes umgibt. Die Ebene unserer Galaxis verläuft waagrecht in der Bildmitte. Wenn man annimmt, dass die Blasen aus dem galaktischen Zentrum stammen, sind sie riesig – von der Größe her konkurrieren sie mit der ganzen Galaxis, sie messen von oben bis unten etwa 50.000 Lichtjahre.

Schon auf früheren Ganzhimmelskarten gab im Radio-, Mikrowellen– und Röntgenbereich Hinweise auf die Blasen. Der Ursprung der Blasen ist derzeit unbekannt, wird jedoch voraussichtlich in den kommenden Jahren erforscht.