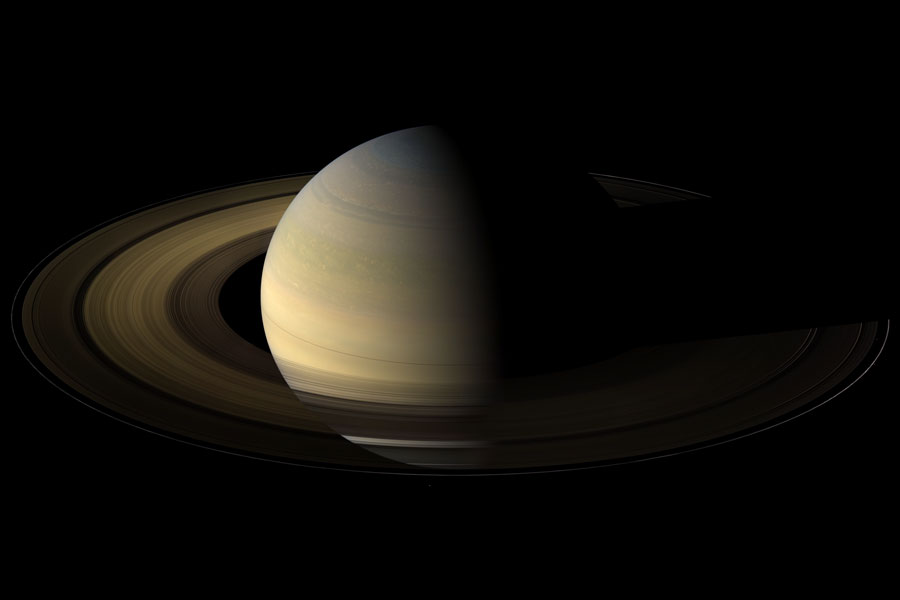

Credit: Cassini Imaging Team, ISS, JPL, ESA, NASA

Beschreibung: Wie sieht Saturn aus, wenn seine Ringebene zur Sonne zeigt? Vor dem letzten Monat wusste das niemand. Alle 15 Jahre zeigen die Saturnringe, von der Erde aus gesehen, zur Erde und verschweinden scheinbar. Die verschwindenden Ringe sind kein Geheimnis mehr – Saturns Ringe sind, wie man nun weiß, so dünn und steht die Erde so nahe an der Sonne, dass sie, wenn die Ringe zur Sonne weisen, auch von der Erde aus fast genau von der Kante zu sehen sind. Glücklicherweise ist in diesem dritten Jahrtausend die Menschheit fortschrittlich genug, um eine Raumsonde zu besitzen, welche die Ringe während des Äquinoktiums von der Seite sehen kann. Letzten Monat konnte die Raumsonde Cassini, die Saturn umkreist, eine Serie noch nie dagewesener Bilder von Saturns Ringen während der Tag- und Nachtgleiche knipsen. Ein digitales Komposit aus 75 solcher Bilder ist oben zu sehen. Die Ringe erscheinen ungewöhnlich dunkel, und eine sehr dünne Ringschattenlinie ist auf Saturns Wolkendecke zu erkennen. Objekte, die aus der Ringebene herausragen, sind hell erleuchtet und werfen lange Schatten. Untersuchungen dieser Bilder helfen der Menschheit, die genauen Größen der Ringpartikel zu ermitteln und die generelle Dynamik der Umlaufbewegung zu verstehen.